2011年11月 最新の改訂

2006年10月 Penguin!!

2011年11月 最新の改訂

入居が25日なので、もう夏もほとんど終わり。それでも外から家に入るとひんやりします。エアコンは設定温度を25度にして24時間運転しています。家人の反対にあって、27度に変更。2,3日すると、エアコンの一方が故障しました。ぬるい風しか出ないなと思って電源を切ると、もう電源が入りません。チョーフに連絡すると、1日おいて週明けに来てくれた。リモコンの受光部が壊れているが、予想外のことで部品はないという。結局直ったのはそれから3日後でした。その間、エアコンは1台で運転しましたが、十分効いていました。温度差が少ないですからね。家の中は、どこをとっても、いつでも始終27度。湿度は67-69%くらい。私には、ちょっと暑い。息子も暑いという。しかし、女性陣は、足下が冷える、朝は乾いてのどが痛いと言います。温度差はほとんどないのですが、どうしたって冷たい空気は下に沈むのでしょう。エアフローファン、換気システム、エコキュートの使い方がまだよくわかっていない。電気代は、1日当たり600円ほど。これはちょっと高すぎ。

日中でも30度を超えることはほとんどありませんし、最低気温は20度を切ることがあります。最初の1週間くらいは昼間だけエアコンを入れました。27度に設定すると、エアコンは空回り。家の中は、だいたい26度くらい。外が20度を切るような涼しい日は25度くらい。電化上手の料金体系を家人に説明すると、がぜん興味を示して、無理して深夜電力を使おうとする。食洗機は、タイマーで11時過ぎにスタートするようにする。洗濯機はタイマーがないので、11時に手動でスタート。うちは朝が早いので、そんなに無理しなくても朝起きてからスタートさせるのでも間に合いそうなものだ。エコキュートも深夜のみ動作するように設定。それでも沸かしすぎのような気がするので、わき上がり温度を最低の65度に設定。甲斐あって、電気代は一日400円台に下がる。

庭のかなり日当たりがよい北西側に、芝生を植えた。芝生を買ってきた9月上旬の日曜日は暑く、芝生が乾かないように庭に適当にばらまいて水をかけておいた。その後、雨が降ったり仕事が忙しく、満足に配置を変えられないまま芝生は根付いてしまったようだ。

ウッドデッキの工事が始まるが、雨が多くてやりにくそうだ。外の物干し、ベランダの物干しとも、直射日光があたらないせいか、よく乾かない。土間を洗濯物に占拠されると閉口するが、土間にも干せるのはありがたい。

もう外はかなり涼しい。台風が吹き荒れる。外は、最高気温は25度くらいあるが、最低気温が10度を切る日もある。家の中は、エアコンも床暖もなしの自然な状態。月の前半は、ずっと25度くらい。中盤からちょっと下がって24度くらい。朝は22度くらいになっているが寒いとは感じない。夕方帰ると、自転車をこいだ身には暑くて、窓を開けて涼しい風を入れる。湿度は70%で一定。給湯が一度湯切れした。ちょっと絞りすぎたのか。毎日風呂に入るわけではなく、ずっとシャワーと学習したエコキュートは湯沸かし量を間違えているから、風呂を入れると足らなくなる。前の日に、「明日はお風呂にしよう」と決めて設定を変えればよいが、エコキュートの設定が面倒。明日は多めにお湯を沸かすボタンがあればいいのだが。

電気代は、1日300円ちょっと。先月分の電気代請求は12,331円。前の社宅での電気+ガス+灯油は、年間で21.5万円。この調子なら昨年を下回る。温度差や湿度、快適度は雲泥の差。

23日、24日は、暴風雨。24日は最高気温15度、最低10度。雨と風で寒い。屋内は、最低19度まで低下。湿度は70%のまま。市内の某家では暖房を入れたとか。我が家は、まだ暖房なしで全く問題ない。

28日土曜日の朝は、屋外が16.5℃、屋内が21.5℃。かねてからのエネルギー収支計算では、1度の温度差当たり227Wの熱の出入り、内部発熱1133Wという予測なので、何も冷暖房を入れない状態で5度くらいの温度差ができるはず。実際の温度差が5度というのは、計算通りでうれしい。

庭に、果物の苗を3本植える。梅の苗を鉢に植える。前の家から、5年目くらいになる高さ1.5㍍くらいのユズの木を根こそぎ持ってくる。雨水タンクから水をやる。80リットルのタンクは、すぐいっぱいになるが、週末に熱心に水やりしたり掃除するとすぐなくなってしまう。

家内が、台所が使いやすいと喜んでいる。IHの掃除が楽なのがうれしいらしい。つるっとしているので汚れを落とすのが簡単。シンクが大きすぎると思っていたが、これでよいそうだ。

中旬にウッドデッキが完成。土曜日の朝は、パンとお茶と新聞を持って、ウッドデッキに出て、座ったり寝転がったりして朝食を食べる。薄ら寒いが、いい気分。うちに入ると、暖かさが身にしみる。

|

|

|

初旬、外気温は10−20度で変化するが、室内は、21−23度でほぼ一定。 朝早く、外は霧が出ることが多い。 週末、10時頃になると外も暖かくなり、ウッドデッキに出てぶらぶらする。 家内は拷問(寒い)だと言う。昼食もウッドデッキに出るが、家族は誰もつきあってくれない。青空の下で食事ができるのは快感だが、寂しい。。。

8日の朝は、外はなんと5℃。気象庁の最低気温の記録では3.7℃。 昨日までは10℃くらいあったのに、ぐんと寒くなった。 空も快晴で、冬の空。室温は20℃。あいかわらず暖房なし。 寒い日は、窓が結露する。二重窓でも、窓は冷たく、ひやっとする風が下りてくる。 壁は室温と同じで、もちろん結露はない。壁の内部はわからないが、 断熱材の内側が結露していることはあるまい。

11日は雨が降って14℃くらいに戻った。 室温は21℃。外気温の5−15℃の変化に対し、室温は20−22℃。夜、寝るときは20℃だが、朝起きると21℃になっているのも不思議。体温が室温を上げたのか?

11日土曜日は、猛烈な風が吹いて熱を奪われた。次の週の朝は4−5℃に冷える。外を自転車で走るときは手袋が欲しいくらいだ。家の中は19℃はあり、寒くはないが、蓄熱型の床暖なので寒くなってから暖めても遅いだろうと思い、徐々に床暖を入れる。3台のヒートポンプのうち、給湯に使わない2台を深夜に1−3時間くらいずつ動かす。次の朝、床に触るが何も違いを感じない。その次の朝も同様。4日目くらいになると、気温は20℃なのに床表面が21−22℃あるので、多少暖まっているのかと思う。温度差が少ないので暖房がきいているという感じがしない。玄関の上がりかまちにも床暖が入っていて床面も気温も18−9℃くらい。風除室の扉の内外で1,2℃の温度差がある。土間に下りると、さすがに床暖は入っていないが、蓄熱コンクリートはつながっているので、表面は16-17℃ある。玄関の扉を開けて玄関ポーチの表面は、7−8℃。基礎の断熱も効いているようだ。階段や2階の床は、21℃くらいで別に冷たいわけではない。トイレの床は20℃。温度差が少なくて快適。

ヒートポンプにエラーが出た。水位低下だというので水を足したら直った。 床下の6つの回路を3台のヒートポンプにいろいろな組み合わせでつなげる ようにしてあるおかげで泡が入っていたのだろうとのこと。

19日、20日はずいぶんと雨が降って寒かった。最低気温は8-10度くらいで それほど低いわけではないが、日照が全くないので日中も気温が上がらない。 寝室は、19日の夜は16度まで下がっていた。深夜は、2台のヒートポンプを 7時間ずつ稼働させた。 1.5KVAずつ消費するので、計21kWhで、150円ほど。 朝起きると、2階の寝室は18度、1階の気温は20度、床は、22-23度で ちょっと暖かい感じがする。

お客さんが来た。床暖ですねとすぐ当てられた。床は22度位なのでわからんはずだがなぁ。暖かいと喜んでいた。屋根裏や床暖の配管を見せたらびっくりしていた。木の建具や漆喰壁、無垢の床にも感心してもらった。

雨が降った後、25日土曜日は快晴。早朝はほとんど0度まで下がった。屋内は19度くらいあるが、寒い。昼にかけて外の気温は上がる。中の温度は外気と関係ないはずだが、ちょっとずつ上がっている。;蓄熱コンクリートから放射された熱が部屋の空気に貯まってピークに達するのが午後2時くらいと思われる。屋内はあまり温度差がないので、扉を開けていても気にならないのはありがたい。

12月の4,5,6日はぐんと冷えて早朝は氷点下。窓の内側はかなり結露している。屋内も、閉め切った寝室は朝15℃になったのが最低。2階の居室の入り口の扉を閉め切っておくと、1階の床暖で暖められた空気が入ってこなくなるので寒い。寝る前に2,3時間ドアを開けておくことにしたが、ちょっと間抜けなやり方。1階の床は22℃くらいで、気温は20℃プラスマイナス1.5℃くらい。

12月に入って、床暖の運転時間を深夜6時間×2台+エコキュート適宜、とした。適宜というのは、天気を見て、昼間調整するということ。エアコンと共用の2台は、深夜に運転するので、リモコンで予約を入れておくしか調整しようがない。朝、寒いと思っても、次にスイッチが入るのは夜の11時過ぎになる。エコキュートは、温水に熱を作ってあるので、昼間に熱を放出しても昼間にヒートポンプが動くことはない(深夜のみの設定)。だから、昼間にスイッチを入れることができる。あまり使いすぎると、夜お風呂のお湯がなくなることになるが。床暖には、温度設定ができるのだが、何度にすればよいのだろうか。蓄熱コンクリートが30℃くらいになればよいはずだが、床暖を30℃にしてもそこまで暖まることはないようだ。

天井の換気口のフィルタが詰まっているのを発見し、全部はずして掃除する。3ヶ月で詰まってしまうのですね。

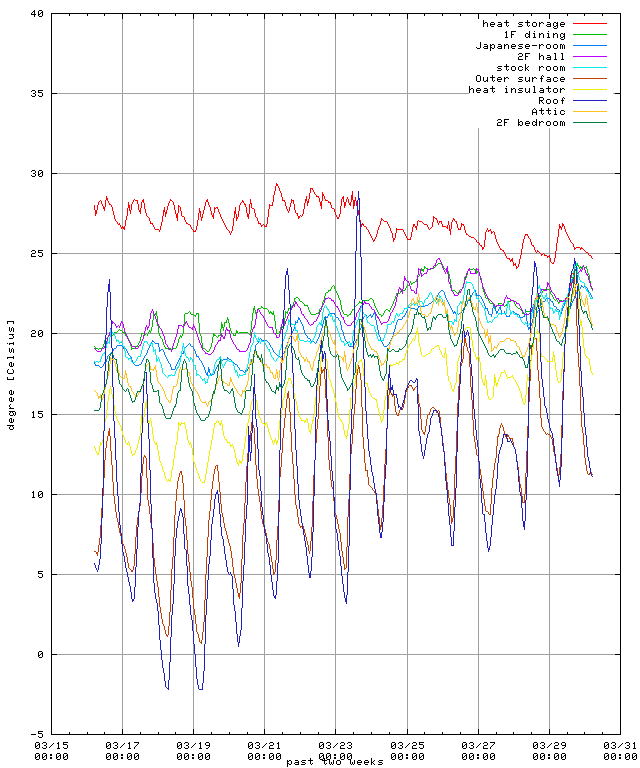

実は、 この家には、壁の中や床下に温度センサーが仕込んである。 5−6月の木工事の段階で、10個のLM35にシールド線を付けてあちこちの柱に貼り付け、 電線を土間のサーバのAD変換器(pico-ADC11)につないである。 忙しくてほったらかしていたが (って、自転車には乗っていたし、ホームページも更新してるじゃないか)、 11日、やっといくつかの計測をしてみた。 床下蓄熱コンクリートの温度が27℃くらいある。 ダイニングの室温が23℃ある。 壁の内側(部屋の壁)は、22℃くらいなのはセンサーの誤差か? 2階の寝室の壁の内側は18−19℃。 さらに、外壁の断熱層の外側は、7℃である。 外壁のサイディングの表面は6℃なので、外壁に1℃の温度勾配があるか センサーの誤差か。 他のセンサーは、ケーブルの長さが足りなくて測れていない。 13日、計測結果が1時間ごとに更新されるようにし、 グラフでも見られるようにした。 出張中でもインタネットで自分のうちの温度が見られるのは楽しい。

13-18日は割と暖かかったが、19日から朝は2,3℃に冷え込む。 外気温のグラフがどんどん下がる。屋内の温度も下がっているように見えるが、 実際は寒くなったと感じない。温度センサーは、壁体内に埋め込んであるが 壁体内は屋根裏で取り込んだ冷たい外気を各部屋に流す幅木通気の通り道なので、 外気温に引っ張られる。ちょっと失敗。 寒くなったので、2台の床暖の温度設定を35℃から39℃に上げた。 温水の戻り温度で、つくばハウジングには40℃くらいにするのが良いと言われた。 家の北側に置いたヒートポンプの裏側の放熱フィンが薄く結氷している。 霜が覆っている。12時頃、エコキュートが動いている時間なのに、 ヒートポンプが止まっている。霜取り運転をしているのだろうか。 まだまだ寒くなるであろうに、12月中頃からヒートポンプの霜取りが 始まるようではちょっと心配。

寝室の湿度は、ずっと70%くらいである。冬、床暖にすると乾き気味(30-50%)になると聞いていたが、変化無い。寝室が畳の和室だからかと思い、温湿度計を階下のダイニングに移す。すると55%位を示す。これならちょうどよい。

今日は日曜日。グラフを見ると、日曜日は週日より暖かい。天気が良かったせいだけではない。家に常駐する人間の数が多いと暖かくなる。一人100Wに加えて、パソコンや照明を付ければ200Wプラスになるし、炊事にも余分の電力を使う。一人いれば、温度は1−1.5℃上がる。家族5人そろっていると、4人多いので、4−6℃違うことになる。これは大きい。人が少ないと、暖房も少なめに、人が多ければたくさん暖房する、というのと逆のことをしなければならない。

またもや床暖に循環液不足のエラーが出る。つくばハウジングにも来てもらって試したところ、2台のヒートポンプを並列接続すると、循環ポンプの圧力の違いから、一方のリザーブタンクから大量に液が漏れることがわかった。もう、並列接続はしないことにする。

11−12月の電気代は、18000円。多い日は、深夜一晩で45KWほど食っている。昼間の電力は、秋とほとんど変わらない。

28日、体調が悪いので休む。ついでに?残りの3本の温度センサーを接続する。外断熱と内断熱の間では、内外のちょうど真ん中あたりを示す。屋根裏は、かなり暖かい。対流で暖かい空気が上るからだが、外から冷たい空気を吸い込んでいる場所でもある。今日は暖かいから?屋根のすぐ下(断熱の外)は、外壁よりちょっと暖かい。日射が当たっているからだろう。

正月休みは、風邪とノロウィルスにやられて何もできなかった。

温度のグラフを見てわかったこと。

1月10日、これから最も寒いひと月になる。床暖を、8時間運転、戻り温度41度に設定する。グラフを見ると蓄熱コンクリートのピーク温度が28度から27度くらいに下がっているので、30度を目標にする。ただ、戻り温度41度なのにコンクリートが28度にしかならないのは熱交換効率が悪いのか。

今年は、エルニーニョが発生しひどい暖冬だという(エルニーニョのせいにしているが、その原因が何かが問題では)。特に東京は暖かい。ヒートポンプ床暖による全館暖房の性能を見極めたい私には、なんだか物足りない。

寝室が寒めなので、夜寝る前の2時間くらいはドアを開けっ放しにして暖かい空気を引き込む。情けない話だ。さらに扇風機を出してきてホールから暖かい空気を送り込む。

13日、自転車の整備をする。FCR-1のシフトワイヤ、ブレーキワイヤを全部交換する。玄関脇の土間でやった。暖かい部屋で座って作業できる。部品を落としてもすぐわかる。

月の後半は、最も寒い時期のはずだが、それほどは冷えない。全国的に、いや全世界的に暖冬だという。北海道でも雪が降らないらしい。そうはいっても、外気温は上下しながらも少しずつ下がる。11,12月は平均して一日に0.2度ずつ下がるが、1月はペースが落ちて数日で0.1度下がるくらいになる。床暖の設定をさらに上げて、エコキュートの温度設定は3に(10が最高)する。

人が来る。床暖だね、と気づきはするが、ぬるいな、という顔をしている。

朝、寝室の窓の結露がひどい。カーテンで閉め切れば結露するのは当たり前だと気づく。カーテンをしないで、ガラスの内面を室温で暖めるようにすれば結露しない。しかし、それでは熱が逃げる。窓のような熱伝導の大きな物では、結露させておくしかしかたないのではないか。ペアグラスのグレードを上げて、12㎜厚にするべきだったか。

電気代は、2万2千円弱。一日、60キロワットに達している。それでも、昨年までの灯油ヒータ、ガス暖房とガス湯沸かしよりは効率がよく、暖かい。

|

|

立春を迎えて、日照が増え、気温は底を打った。しかし、風が強い。この場所は、北西に向いているので冬の風は猛烈。何か風よけが建ってくれないと。風が強いと、隣家の塀の鉄枠がビーーンと共鳴する。

給湯器(エコキュート)は、深夜のみの設定にしている。お風呂に入ると湯切れすることがある。追い炊きできなくなると家内が文句を言う。20円/KWhの電力を使って沸き増しすればよいのだが、残湯量を見て少なければその日は風呂に入らずに、次の日に沸かし直して入ってもらうことにする。満杯が5コマだが、2コマ以下では入らないように言った。風呂張りをすると、4コマになる。お風呂に2,3人入ると2コマになる。タンクの容量は470リットル有り、小さ過ぎるとは思わない。沸かすべき湯量を機械が学習して決めているというのが怪しい。一日おきにお風呂に入ると、前週のデータも前日のデータも当てにならない。深夜以外にヒートポンプが回るのはいやだから、おまかせモードにはしたくない。前日の夜、明日は何度のお湯を何リットル沸かすか、入力させてくれた方がよほどわかりやすい。

私は、お風呂に執着はないので、お湯が少なければシャワーを浴びるだけで何も不満はない。

室内が乾燥してきた。湿度50%を切ることも珍しくない。家人は、のどが痛いという。床板が乾いて、収縮し、隙間ができている。

暖冬ですね。20日くらいになると、春の日射しのようだ。暖房の温度設定を39−40℃くらいにする。時間を7.5時間くらいにする。ヒートポンプの効率が上がったらしく、消費電力が下がる。深夜電力は、30−35KWhくらい。電気代は2万円。

3月に入ってからも風の強い日が多い。 3日頃から気温が上がりだし、4日は、東京では季節はずれの夏日を記録したらしい。 我が家の屋根裏の温度も28℃くらいに達した。 床暖の表面温度も1,2℃上がっている。 ダイニングなどの気温は24℃で、暑いとは言わないが、半袖でよいくらい。 このまま春になるのか、と思って床暖を弱くする。 深夜運転の時間を6時間くらいにし、温水の戻り温度も35℃にする。 深夜電力は、2月まで1日40KWhくらいあったのが、20-25KWhに下がる。 すると今度は7日くらいから寒が戻る。8日、9日は屋根裏は 氷点下を記録するし、外壁の外にぶらさげた寒暖計も0℃を指している。 床暖を弱くしたから室内温度も下がり、9日の朝は、19℃と、 ついに20℃を切った。失敗。 あわてて床暖を強くする。 こういう事態は、ある程度予測していた。 明日は寒くなるか、暑くなるか、天気予報を見て調整した方がよい。 ただ、床暖の切れる朝が一番暖かくて、夜に向かって気温が下がると思っていたのは間違いで、昼頃が一番涼しくて、夜8時頃が一番暖かい。

湿度は、45%くらい。

20日頃からまた暖かくなる。25日頃から桜がちらほら。30日には満開になる。暖房の設定温度(床暖房温水の戻り温度)を36℃くらいにし、4時間くらいにする。それでも暖かい。29日から暖房を切る。日中は、外の方が温度が高い時間もあるくらいだ。深夜電力も15KWhくらいになる。

夏には、屋根裏に上がってエアコン室内機に向かってリモコン操作する必要がある。それをネットワーク経由で学習リモコンを操作する方法を思いついた。BuffaloのPC-OP-RS1というのを買い、古いLinuxサーバーにつないで試してみる。

ときどき寒さがぶり返す。十日周期で上下しているようだ。夏日になったかと思うと霜が降りそうな寒さになる。サクラも長持ちする。芝生がだんだん緑になる。10日ころから桃の花、梨の花が咲く。みかんは変化無し。雨も結構降って、雨水タンクは常時満タン。暖かい日は、外気温と室内気温が同じくらいになる。4月7日から10日間ほど、暖房を切る。蓄熱コンクリート表面の温度が徐々に下がり、数日で室内温度と同じくらいになる。グラフが2カ所とぎれているのは、サーバーが不調だったため。

10月から4月の毎日のエネルギーコストのグラフを示す。 電化住宅なので、エネルギーとは電力だけである。 冷暖房を全く使っていない10-11月に比べると、 12-3月は3-400円くらい高い。 グラフが2-3日おきにぎざぎざしているのは、風呂を入れたから。 風呂一杯の値段が、100-200円であると考えられる。 さらに、炊事でも冬は余分にエネルギーがかかるので、 純粋な暖房費は、一日200円くらいということになる。 灯油3-4リットルの値段で家中が暖かかった。 冬季の1月当たり暖房、給湯費を7000円くらいと予測したが、 まあ、だいたい当たっている。

庭の芝生がどんどん青くなり、側芽を伸ばし始めた。雑草取りが大変。桃の花が終わった。梨の白い花も良かった。今は、ぐんぐん葉を増やしている。隣から頂いたスズランを植えた。

4月24日にまた寒くなり、床暖を入れたが、これが最後になった。今年の春は、気温の変動が激しい。30日は25度を超える夏日で、屋根の温度も30度を超えた。外から家に入ると、ひやりと涼しくて気持ちよい。4月は雨も多かった。3日おきくらいに降る。屋内の湿度は、57-59%で一定している。ちょっと湿り気味なのは、洗濯物をずっと室内に干しているからだと思う。ベランダに干すと、風が強くて飛んでいってしまう。

ゴールデンウィークは、たいてい良い天気になる。屋内と屋外がちょうど同じ温度になり、どこにいても気持ちがいい。

昨秋以来あまり出ることもなかったウッドデッキだが、5月3日には、長い時間を過ごした。まだ虫もいない。頭の上をキジが飛んでいったのにはびっくり。家の前の畑の中でケンケンと鳴く。庭木を増やした。プルーン、プラム、ブルーベリ。実のなる木ばかり。芝生も増やした。家内がアヤメやら菖蒲やらをもらってきたので植える。散歩で抜いてきた山椒を植える。同じく、散歩の途中でクチナシの枝を一本拝借し、10本ほど挿し木にする。3本くらいでも根付いてくれればうれしい。

陽が高く昇るようになって日の当たる場所が増えた。庭が北向きで良かったと思う。南向きでは暑すぎてカーテンを閉めっきりにするしかない。窓から外を見ればまぶしすぎるわけだし。北向きの庭に庇があると、ずっと外に出ていても平気。

雨が降り、日が照る。草が伸びる。芝生周りの草取りが大変。

外気温は、変動が大きい。真夏日もあった。20度に届かない日もある。家の中は、ほぼ23度、湿度60%。電気代は、13500円。

天井の吸気口のフィルタを掃除した。2階の方がたくさん埃が詰まっている。

月末にまた寒い日があった。29日の朝は、外気温12度。外に出るまで気が付かなかった。あわてて半袖から長袖にチェンジ。前の家なら、居ながらにして外の温度がわかったが(普通なら暖房が欲しくなるくらいの温度である)、この家では、何もしないのに室内は23度以下になることはなかった。

今年は梅雨入りは遅れるが、猛暑になるような予想が出ている。

3月に床暖を切ったが4月はときどき暖房が欲しくなる寒い日があった。さすがに5月からは、暖房は切って自然な状態。床下の蓄熱コンクリート表面の温度は、22℃くらいで一定だが、5月下旬からゆっくりと上昇を始め、今では23℃近くになっている。しかし、地熱は安定していることがわかる。日中の気温は乱高下が激しい。屋根裏は、6月4日昼に38℃くらいまで上昇した。ダイニングでの室温は、常に25℃で、一日にプラスマイナス1℃くらい変化する。私にはちょっと暑く感じるときがあるが、家内は26℃でも十分ではないらしく、足温器を足離せないようだ。家内は、花粉症に苦しめられている。

電気代は、一日に400円弱。

梅雨入りが遅れているらしいが、週に1日くらいずつはきちんと雨が降る。雨水タンクを3/4くらい使ったところで次の雨が降るのでちょうどよい。

5月に植えたばかりのブルーベリーにたわわに実がなった。たわわと言っても、元が小さな苗だからたいしたことはない。全部で30個ほどか。枝豆の種をまいた。1週間で発芽して、3週目には10−15㎝くらいに育った。

6月10日頃、初めての蚊に刺された。

床下コンクリートの表面温度は、5月から22−3度で一定している。屋内の気温は、24−26度、湿度60−65%で、26度になるとちょっと暑い。やはり壁体内の温度計は、実際の室温より+−0.5度くらいずつ変動幅が大きい。子供が冷房を入れたがる。家内は切りたがる。熾烈な争い。温度感覚的には子供を応援したいが、昼間の電力量が1-2KWhくらい余分にかかっているようだ。家内は、冬の間は、何かの拍子に24度にもなると暑いと言っていたのに、今は、26度では寒いという。おかしーぜ。

18日くらいに入梅宣言が出たようだが、あまり雨は降らない。日照が強く、草が伸びる。みみふんに混じっていたカボチャの芽がすごい勢いで伸びる。ブルーベリーを30個ほど収穫。桃は小さいが2個を収穫。これでも大きくなりすぎて、枝が折れてしまったので穫らざるを得ない。甘くておいしい。

6月末の1週間は海外出張で不在。

一応梅雨どきなので、そうたくさんではないが雨が降る。じょうろに汲み置いた水は、使わなくても庭は潤う。そのじょうろを覗いて驚いた。中に、二匹の雨蛙が死んでいる。さらによく見ると、小さいオタマジャクシがたくさん死んでいる。臭っ!池だと思って飛び込み、2匹の蛙は交尾を楽しんで、卵を産んだ。しかし、ジャンプしてもじょうろの出口には届かないし、内壁は滑って登れない。卵は孵ったが餌はなく、日射しが強すぎて死亡。彼らの春からの人生は失敗だった。しかし、いったいどこから来たカエルだろう。水場からは相当に隔たっている。

先月半ばから、家の中でも暑いと感じる日が増えてきた。27度くらいになる。湿度は、65%。扇風機を使う。子供部屋はさらに暑いらしく(真相は不明)、屋根裏に上がり込んで冷房のスイッチを入れている。家内は、寒くなるからやめろと言う。26.5度の設定ができるとよいのだが。26度にセットして1時間もすると、家中が過ごしやすい温度になる。室内機の吹き出し口からダクトで各部屋に冷気を導くので、エアコンの温度設定を26にしたからと言って、各部屋が26度になるわけではないが、まあ、屋内はどこも似たような温度(1−2度の差)になる。電気代はなぜか変化無し。

14-16日は連休だったが、台風4号で外出不能。それ以後、1週間は、雨で、気温も低い。最低は19度くらいだった。湿度も上がり、エアコンなしだと屋内も75%くらいまで上がる。夕方から早朝まで弱くエアコンを効かせ、湿度を65%くらいに抑える。家の木材も湿気を吸い込んだようで、床板の隙間、しっくい壁と柱の隙間が小さくなった。

庭のユズの木が芽吹いたのは良いが、すぐにアゲハが飛んできて卵を産み付ける。毎朝5−10分は卵と幼虫探し。もうすでに40個・匹ほどを捕殺した。エダマメやモロヘイヤが実りつつある。ミミフンから芽を出したカボチャは、肥料がよいせいかものすごい急成長で、ウッドデッキに巻き付く。花を5−6個付け、そのうちいくつかは実がふくらんでいる。ルコウソウもフェンスに巻き付きだした。芝生は、側芽を出してはいるが、宙を這っているのも多く、土を覆い隠すほどではない。イチジクの苗を植えた。

ウッドデッキは、10ヶ月たって色落ちがわかるようになった。特に雨がかかる部分は塗料がとれてきたようだ。ほっておくと木が水分を含み、傷みが激しくなりそうなので、キシラデコールを上塗りする。けっこう高い塗料だね。

17日までの電気代は、12,840円。昨年の電気代+ガス代より、500-1000円高い。

研究学園駅の側の講演に古民家が移設され、公開された。平屋で40坪ほどある。天井を張らず、屋根裏の梁の木組みが見えるようになっているが、かびて、虫食いで美しくない。すごく湿気った環境に置かれていたのだろうか。

冷房は、暑がりが帰宅する夕方だけ、1台を27℃にして運転する。電気代の高い時間帯は避ける。屋根裏に上がるのが面倒。気温は、27℃、湿度はダイニングで64%、寝室で57%くらい。明け方近くになると、通気口から下りてくる冷気が冷たすぎる。

月末に、赤外線リモコンのCGIを書き、屋根裏に上がらなくて良いようにする。詳細は別記事で。

|

近所の神社の例祭。御輿もあるし、花火も上がる。夜店も出る。 |

8月1日頃が梅雨明け。平年より12日遅い。さらに湿気の多い日が2−3日あったあと、猛暑が始まる。屋根の温度が、10日の昼に45℃を越え、12日には50℃を越えた。家内は、夏は暑い方が良いとか言っていたが、ついに観念して昼間もエアコンを入れるようになる。温度の上下は遅れがあり、夕方4−6時くらいが一番暑い。反対に、夜間電力で冷やしておくと、昼の12時どころか、3時頃まで十分に過ごしやすい温度が保たれる。

このくらい暑くなると、エアコンの温度設定は、大して関係がない。27でも29でも、湿度が低ければ過ごしやすいのは実感できる。50%台だとOK。空気が乾いていれば、扇風機で十分に冷える。床下の床暖用コンクリートの表面は、25度以下で、足裏は冷たいくらいだ。

5日頃、エダマメが収穫できた。モロヘイヤももう食べられる。かぼちゃが育つ。うどん粉病がひどいので、web情報に従い、お酢を薄めて葉にスプレーする。毎朝、ユズについたアゲハの卵と幼虫を除去する。取ってもとっても出てくるのはなぜか。10日、ついに産卵中のアゲハを見つけ、ナイスカッチで撃墜する。なんまいだぶつ。それ以降産卵なし。

10−14日の猛暑はすごかった。家の南側、西側には何も障壁がないので、日光の直射が激しい。冷房能力も限界か。日中の電力消費のピーク時の数時間は、電気代単価が高いこともあり、冷房を切るようにしているが、一日16時間くらい運転している。昼間電力10KW、朝晩15KW、夜間10KWくらい、一日700円くらいになる。

エアコンは、Linuxサーバーのcronでタイマー制御する。深夜に夜間電力で運転して建物を冷やすが、あまりやりすぎないよう夜中の3:30に切る。7,8時には気温が上がり出すので、9時から昼間電力に切り替わる10時まで、またエアコンを入れて冷やす。その後は、昼下がりの3時まで停止。全国的に電力消費が増える時間帯はじっとしている。もちろん、室温は10時から徐々に上がるが、昼間は寒がりの家内一人であるし、彼女が暮らす1階北側は涼しい。29℃にはなるが、30℃になることはない。29℃でも湿度が55%くらいなので、不快ではない。夜になると、家族が(私も)外から帰って来て、暑い暑いと騒ぐので、3時からエアコンを28℃に設定して冷やす。室温は、27−8℃になる。寝るときは、暑がりの私は扇風機を回す。空気が乾燥しているせいで、朝方はちょっとのどが痛くなることがある。

以前、26−7度の戦いなどと言っていたが、この暑さだと、28度で十分。ただし、湿度が60%以下であること。乾いていれば、扇風機に当たればすぐに涼しくなる。

8月最後の週まで暑くて、じめじめする。ちょっと雨が降ったが、長い晴天で、道路の並木が枯れ出すほど。雨水タンクも2週間ほどは空っぽで、庭には水道から散水した。

これで一年経過した。結局、電気代は、年間20万円を切った。詳細は別記事で。

|

|

| 近所に開設された古民家の展示。床がすばらしい。 |

ようやく涼しくなり、秋の虫が鳴き出した。朝は20度ほど。エアコンはつけっぱなしにしておいても、気温が設定温度以下なら何もしないから、たいして電気を食うわけでもない。

3,4日、海外出張に出ている間、台風が関東地方を直撃。すごい風が吹いたらしい。雨水タンクもまた一杯に充填された。

一階のリビング(音楽室)の冷房のききが悪い。一階は全体に涼しいのだが、音楽室だけは、閉め切ってビデオを見ていると暑くなる。300W分くらいの発熱物があるせいか、南側だからか?部屋の大きさの割に冷気口が小さい(他の部屋と同じ)せいもあるだろう。ダクトで屋根裏の冷気を導くのだが、音もなく、風もわずかしか感じないというのが素晴らしい。30分ほど入れておけばすーっと涼しくなる。家内が、すぐに切って回るのが問題ではある。とにかく、2.8KW出力のエアコン2台だけで、50坪近い家が全館冷房できるというのは驚きだ。計算に間違いはなかった。

庭の芝生がかなり伸びた。横に広がってくれればよいのだが、ぼうぼう上に伸びる。庭木ばさみで切ってみるが、滑って切れない。9800円で電動の芝生伐採機を買ってきた。5坪ほどだが、あっけなく刈れる。上に伸びられないと知って、横に茎を伸ばしてくれるとよいのだが。モロヘイヤは、毎週収穫できる。しかし、次第に茎は固くなり、葉っぱだけしか食えなくなる。でも、切ってもまた出てくるので、ずっと楽しめる。カボチャを2個収穫した。庭中に広がって大騒ぎした割に少ない収穫。うどん粉病にやられたからしょうがないか。9月の5日頃から、ルコウ草が咲き始めた。相変わらず、アゲハが柑橘類とクチナシに卵を産み付けに来る。毎朝、最低5個はつぶしている。こんな割合で産卵され、ほっておいたら、1週間で丸裸にされてしまう。しかし、そうならないのは、同じ木に卵を産み付け過ぎないような抑制機構が働いているに違いない。おそらく、幼虫は、成長するにつれ、ここにアゲハの幼虫がいまっせ、という匂いの信号を出していて、卵を産みに来た成虫はそれを避けるのではないか。ということは、その幼虫の匂いを塗りつけておけば、虫除けになるということだ。

浄水器のメイスイから電話があり、1年たったからカートリッジを交換したらどうかと言う。メイスイの浄水器M-100(15,000円)は、非常によい性能である。15,000リットルの浄化能力があり、一日40リットルで1年だという。そんなには使っていないと思う。未だに匂いはないし、出もよい。カートリッジを買い置きしておくのはおすすめしないと言う。また3ヶ月後に電話してくれるように頼んでおいた。一回り小さい85(12,000円)でもよいかもね。

月末、29日から急に冷え込む。終日20度以下。外は半袖では寒い。さすがに、冷房は止める。屋内は、27度、湿度60%。

雨が降る。外は涼しいが、湿度が高い。屋内は26度くらいだが、寝室の朝方は24−5度になる。外より暖かくて良いなーと思うようになった。

一月以上遅れたが、つくばハウジングが1年点検に来てくれた。私はろくに気がついていなかったが、2階の建具に隙間ができているという。3㎜ぐらいのすきまだが、ウォークインクロゼットからはナフタリンの匂いが漏れ出ているようだ。梁が重みでたわむからだそうだ。1年もたつと落ち着くので、ふすまの枠を削って合わせればもう大丈夫だと。1週間後に建具屋さんに来てもらい、ぴたりと合うようになった。その他、いくつか隙間をふさいでもらったり、不凍液を追加したり、建具にストッパを付けてもらったり。家内の書斎で洗濯物の部屋干ができるように、ホスクリンを付けてもらった。

キンモクセイの開花は、例年より1週間ほど遅いようだ。自転車で八郷に行くと、すごーく大きいキンモクセイがある。満開を過ぎると、開ききって匂いは抜けてしまうようだ。10日を過ぎるとさらに涼しくなる。16日に来た電気料金は13,500円ほどだった。

21日、天気は良いが、外に出ると驚くほど寒い。気温は、7−8度しかない。家の中は、23度ほど。その後、天気は良いので気温は上がったが、秋が深まった。暖房を入れるほどではない。昨年は、11月11日くらいなので、それまではなしで行けるのだろう。

22-25日は、出張で不在にした。25日には、つくば市内の3店を統合する形で近隣にWonderGooが開店。夜、駐車場の照明がまぶしくて邪魔なのと、駐車場があふれている。

26,27は台風で雨。17度くらい。室内は、22度、湿度62%。少しずつ室内気温も下がっているが、まだ暖房は不要。

3日間、家人が旅行に出たので、昼間、家に誰もいない日が3日続いた。昼間の電気消費量がもっと減るかと期待したが、それほど変わらない。24時間換気を切ってみたが、やはり大して変わらない。ということは、冷蔵庫とサーバー(PC)が食っているのだろうか。昼間誰もいないと気温も低めで、2日の夜は20度だった。湿度は67から70%。寝室は、21-23度、67%くらい。暖房は不要だが、一階を歩いていると、足の裏が冷たい。

寝室がちょっと寒い感じなので、11月4日、試しに暖房を2時間×2台効かせてみる。一晩で2度ほど床温度が上がる。キッチンのタイル床が暖かい。気温も上がる。深夜電力は、一晩で7-10KWhほど。3日続けると床温度は25度に達し、室温も23−24度になる。暑いというので、また切る。床温度はゆっくり下がるが、二晩たってまだ23度あり、暖かい。

中旬、サーバーが不調になり、データがとぎれる。

20日くらいから寒くなる。12月並とか。深夜に3−4時間、床暖を回す。室温はだいたい20度で一定。湿度は58%。2階はちょいと寒く、18−19度、湿度は70%。深夜電力は、10KWhくらいから25KWH くらいに上昇。115円、灯油1.5リットルの価格。

寒くなったり暖かくなったりを3−4日周期で繰り返す。日照時間も短い。

1階のダイニングは、20度、湿度は58%で一定。家内の書斎は、洗濯物を干しているので2-15%ほど湿度が高い。夜間電力は、25−30/KWh。エコキュートは床暖に使わないで、エアコン2台で床全部を暖める。各々5時間、40−41度の設定。床の温度はせいぜい25度くらいのもの。床暖の配管から蓄熱コンクリートへの熱変換の効率が悪い。

クリスマスの電飾を付ける。アメリカで買った120V用なので、100Vで点灯すると暗い。温度が上がらずあまり明滅しない。しかし、こんな飾りに電気を使うのはよくないね。世界中のクリスマス用のライトでどのくらいCO2を発生しているのだろうか。

暖房の設定は2台のエアコンを共に深夜5時間ずつ。コンクリートの温度は、日に0.4度くらいずつ上がって、14日には28.5度くらい。去年よりちょっと暖かいか。13−16日は風邪で寝込む。床板が乾燥で縮んで隙間が出てきた。

17,18日と冷え込み、室温が19度くらいに下がる。41度8時間にパワーアップ。夜間消費電力が40キロワットくらいに上昇。

29日、大掃除。床を丁寧に拭いてワックスをかける。良く通るところは黒ずんできていて、そういうものかと思っていたが、シンプルグリーンをかけて拭いたらかなりきれいになる。やはり汚れがたまっていた。オレンジ+みつろうワックスの良い匂いで、ぴかぴかで気分が良い。よく滑る。

元旦はよく晴れたが、風が強く、夜は冷え込む。床暖用のエアコンは、普通の暖房エアコンにもなるのか疑問に思い、試してみる。確かに温風が出る。10分もすると屋根裏は暖かくなる。これをアローファンで各室に取り込めば部屋が暖まる。2階の居室は何も暖房がないので、このエアコンを効かす手はあるかな。

14日頃、床暖の配管のコックを変えた。3台のヒートポンプと、二つずつ組になった6系統の床下配管があり、どのヒートポンプからの温水をどの床下に通すかを、ある程度変えることができる。ヒートポンプのうちの1台はエコキュートの温水である。残りの2台は、温水を蓄えられないので、夜間だけ運転する。寒いと感じる日は、昼間に、エコキュートの温水を暖房に使う。そうやって切り替えた後、戻すのを忘れた。すると、夜間にエアコンのヒートポンプが空回りし、ろくに暖まらなかった。次の日は、17度くらいになってしまった。失敗。配管を変えるのも説明が難しい。

近所にモデルハウス村がオープンする。Wonder Gooと合わせてかなりの人出。20階建てのマンション、巨大ショッピングモールの建設も進んでいる。

年末に買ってきた梅の盆栽、窓際に2週間ほど置いていたら、みるみるつぼみがふくらみ、花が咲いてしまった。あわてて戸外に置いて冷やす。花びらが散るのは遅くなったが、花が枯れかけた状態で固まってしまった。家の中は、物置といえども春の暖かさということか。

19,20日は零下2−3度まで冷え込んだ。窓が凍り付いて開かない。うちの窓サッシは断熱が悪いようで、結露もひどい。冷気が下りてくる。窓が弱点。小さいのだが、2階ホールの窓は南向きなので昼間、陽が射すと2階のホールはすごく暖かくなる。湿度は、ダイニング等は50%(干し物あり)、寝室は65%。

注文していたハニカムサーモスクリーン、2本が届いた。一つは、ダイニングの北側掃き出し窓に、もう一つは、寝室の西側高窓に取り付ける。光が柔らかくなった。冷気が下りてくるのもかなり防いでいるようだ。しかし、値段ほどの断熱効果を出すには100年かかりそうだ。プラマードという内窓もよいかもしれない。http://www.ykkap.co.jp/products/reform/plamadou/saiyo/index.asp

上旬に3−4回、雪が降った。今年の冬は、昨年よりかなり寒い。気象庁の記録では、昨年の2月は6度、今年は2度。それでも15日頃には、朝6時に出かけるときもうっすら明るくなり、散歩すると梅の花がほころんでいるのがわかる。昨日は、庭木にうぐいすが停まっていた。

ダイニングの室温は、18−21度。湿度は、50%前後。寝室は、16−18度、60−65%。

20日頃、筑波山の梅林の紅梅は5分咲き。春一番が吹くが寒い。床板が収縮して隙間ができ、ほこりがたまっていく。

家の前の畑の向こうの宅地造成が進み、目の前の道路が通行止めになった。高圧線は、より高いのに立て替えるというので、昨年末に地盤調査をしていた。そろそろ、建て始めるようだ。

風呂を沸かすと、配管がゴボゴボと音を立てる。沸かし直しや沸かし増しすると特にひどい。配湯管から出てくる湯に、大きな気泡が混じっているらしい。さらに、浴槽の栓が抜けているというエラーが出る。水位が下がったと認識するらしい。そうやって給湯していると、いやに時間がかかることがあり、見ると浴槽から湯があふれんばかりになっていることも2,3回あった。コロナを呼ぶ。ポンプが割れて泡が入っているという。ポンプを取り寄せ、3日後に交換してもらう。それで直ったから、やはりポンプが壊れていたのだろう。コロナは、こんなことはめったにないという。温水を循環させるから、凍結したのではないとも言う。水位センサーに、ポンプで泡の入った水が送られるので、水位を誤検知するのかとも思うが、水位センサーとポンプの位置関係は、逆なので釈然としない。まあ、直ったのだからよしとしよう。今年は、保証期間内だからよかったが、来年以降だと2万円くらいかかる修理だという。

暖かくなる。4日に暖房を7時間くらいにする。10日には、5時間、12日には4時間、15日には、2時間にする。設定温度も41度から徐々に下げて37度くらいにする。それでも暖かすぎる(ダイニングの寒暖計で22度)。湿度は50%くらい。夜間電力消費は、1,2月は、毎日40KWhであったのが、35, 30, 25と減り、15日は15KWhになった。もちろんお風呂も影響。

陽の光が春らしくなってきた。自転車に乗るにも、耳覆いや手袋がなくても 平気になってきた。風が強い日もある。14日は、たっぷり雨が降った。

家の前の道で、朝早くから宵の口まで、 望遠鏡を据え付けてたたずんでいる人がいる。家内が気味悪がる。 聞くと、URに頼まれて、鳥の種類や数を調べている、住宅地造成の自然環境 への調査と言うことらしい。そりゃこんなに宅地を造ったら、 鳥はどこかに行っちゃいますね。まだキジはいるし、ウグイスもやってくるが、 だんだん減るだろうね。自動車の数も増えてきた。

13日に気がつくと、家の前の畑で草が伸び放題になっている。オオイヌノフグリか、小さい青い花、ホトケノザの赤紫の花などがびっしり。菜の花のようなのが咲いている。実は白菜らしい。菜の花にとてもよく似ている。花芽を摘んでおひたしにするとおいしい。

3月19日、彼岸の前に雨がふり、そのあと数日冷え込む。 三寒四温ということか。床暖を1日4時間ほど、また入れることにする。 ところが21日の朝起きてみると、ヒートポンプがエラーで止まっている。 3台とも循環液が減っている。全部で4.5リットルほど補充。 水栓を切り替えるときにスルーになるパターンに陥ったことがあるのだろう。

今年のサクラの開花が平年並みだったのではあるまいか。4,5日の週末に満開を迎えた。次の週、12日に筑波山の峠を上ると、標高300メートルあたりがサクラ満開。2度楽しめた。4月初めは、暖かくなったり、また雨が降って寒くなったりとめまぐるしい。床暖房も3日おきくらいに入れたり切ったりする。職場は、4月になると完全に暖房が切れるが、10日頃は寒くて震えた。13日の日曜日は雨が降って外は8度で寒かった。

暖かくなっているのは確実で、前の畑のぺんぺん草はジャングルのように茂るし、ウグイスやキジがさえずる。12日には、ツバメも戻ってきているのを目撃した。ウメの木にはイモムシもついている。庭の、ナシ(左)、モモ、ブルーベリー(右)のつぼみがふくらむ。サクラとモミジの苗木を買ってきて植えた。前者はなんと300円。

4月8日、18日には50㎜を越える雨が降った。月のうち15日くらいは何らかの雨が降った。寒い日もあるが、中旬以降は暖房を入れるほどではない。そうかと思うと、息子が、暑いので冷房を入れたという。がっくし。雨でしばらく庭に出ないでいると草がはびこっている。バジルとブルーベリーの苗を植える。後者は、すでにあるのだが、自家受粉では実がなりにくいらしく、隣にもう一本植える。スズランが咲いた。コデマリも咲き始めた。芝生に緑が戻ってきた。モロヘイヤと枝豆の種をまいた。今年は、プランターで育てることにする。

|

|

| 突っ立った棒から、イチジクの葉が出た | 枯れたと思っていたスズランが芽吹いて、 あっという間に花を咲かせた |

息子が中古車を買い、家の前に3台駐めることになる。うれしそうに乗り回していたようだが、今月、家の壁に突っ込む。壁が大けがをする(自動車の後ろもつぶれたらしい)。大工さんを呼んで修理をお願いする。外壁と断熱材、間柱に傷が入った。ちょっと強度が下がるわな。。。

プロジェクタHC-3000の電球が切れる。2000時間以上は持つはずが、1200時間以下で切れてしまった。切れる前、ひと月くらいは、画面が暗かった。サービスステーションに部品を頼むと、2,3日で届いたが、19,000円もしたよ。マニュアルには、ユニットごと交換するように書かれているが、届いた部品の箱を開けてみると、すのままの電球で、取り付けは大変難しかった。三菱電機から電話かかってきて、電球ではないかも知れませんね、などと言っていたが、やはり電球が切れていたのであった。1年半で切れるのは困るね。

ゴールデンウィークは、29日が火曜日、3,4,5,6日は土曜ー火曜日で、ちょっと損な日巡り。

3,4日はほとんど雨のような天気、5日だけ外出可能、6日はまた雨のような天気。家内が風邪?で寝込んでしまったので、どこへも行かず、じっとしている。

次の土日10,11日も天気は悪く、身体がだるいので(股関節が痛い)、整体に行く。日曜日はその疲れで寝てしまう。

台風2号が発生し、北風を吸い込むものだから、12日の週は、気温が下がって、3月並みになった。最高が15℃以下、最低は7℃しかない。部屋の中は、最低で19℃くらいまで下がったが、暖房を入れるほどではなかった。16日には、また23℃くらいに戻った。中国、四川省で大変な大地震が発生。死者68,000人を越える。

玄関の屋根にスズメが巣を作ったらしく、雛がジュルジュルとうるさい。羽も飛び交う。ウッドデッキの上の庇には、ツバメが巣を作ろうとしている。3㎝ほどのアルミ板の上で泥団子をこねているが、アルミ板では泥の乗りが悪いらしく、相当に苦労しているようだ。全然工事が進まないように見える。

22−24日くらいは大変に暑かった。その後、雨が降り、湿度が75%くらいにまで上がる。洗濯物を中に干すのにはまいる。それが急に31日の朝は12℃まで冷え込んだ。台風5号が迫っている。どうもおかしな天気が続く。12℃の日も家の中は21℃だった。

草取りが大変だ。アゲハの卵を15コくらい取った。ナシがぐんぐん伸びて、わしの背を越えた。クチナシのつぼみがついた。ユズが数個だけで花を咲かせた。ブルーベリは2,30コなっている。芝刈りをした。

ツバメは抱卵を始めたが、数日たった6月1日、巣が乾いて壁からはずれ、全部下に落ちてしまった。かわいそう。

5月も6月も、天気がはっきりしない。台風がいくつも発生し、北から冷たい風を吸い込むので、例年より気温が低い。屋内の湿度は、70%以上ある。

研究学園駅の裏の公園の池には、蓮が咲いている。 研究学園駅の裏の公園の池には、蓮が咲いている。 |

庭で採れたブルーベリ。 |

筑波山と芝生畑 |

最後の週は、米国出張。

大きなクチナシの花が咲く。

四国はもう梅雨明けだとか?5日土曜日は、快晴というわけではないが、気温がぐんぐん上がり、32℃くらい。屋根裏温度計は、40℃を越えた。家の中は涼しいと思っていたら、息子が屋根裏の冷房を入れたようだ。10ヶ月ぶりくらいにリモコンのサーバーを復活させる。/dev/ttyUSB0のwrite permissionが出ていないので動かなかった、というのを書いて覚えておこう。

エコキュートが、H27、ヒートポンプの圧縮機の問題、というエラーを出して停止した。再起動したら、何事もなかったように動く。なんだ?

12日から、真夏のように暑くなってしまい。冷房を入れる。例によって男は26℃くらいにしたいが、女は28℃でも寒いとか言う。28℃でもエアコンを入れておけば湿度が50-65%になり、扇風機を回せばしのげる。しかし、エアコンの設定が28℃でも、部屋の中は26,27℃になることがある。エアコンの吹き出し口からダクトで各部屋に引いているので、エアコンの冷気が直接部屋に来ることになる。それで、ゆるく効かせばよいときは、2台ある屋根裏エアコンの一階用(南側)だけを運転し、ダクトの送風は、2階だけを効かせると、屋根裏で28℃に調整された乾いた空気が2階に来ることになる。1階は、もともとあまり暑くならないので、ダクトは停めておいても大丈夫。

18日で早くも梅雨明け宣言か。セミが増えてきた。スィーと鳴くのはクマゼミか?こんなセミは昔はいなかったと思うが。。。

14日に、水槽を仕立て、熱帯魚(ネオンテトラ)を5匹入れる。涼しげで大変良い。しかし、水温は30℃くらいになっている。適温は26℃である。日本は熱帯より熱いのか?1週間後、グローライトテトラ2匹とコリドラス・ピグミーを3匹追加。

梅雨明け宣言後は、連日30度が続く。庭の芝とミントが急生長し、緑が濃くなる。サンショは、アゲハにやられた。

今年の夏も大変暑い。それでも、東京から帰ると、つくばは涼しいと感じる。特に夜は、ずいぶん涼しいときもある。雷が鳴る。

東京では5日火曜日大雨が降った。局地的。下水道作業員が流されて死人が出た。つくばはちょびっと降っただけ。雨水タンクがやっと一杯になったが、水まきすればすぐ空になる。

8日は、東京電力が6000万キロワットを越え、この夏のピーク電力になる。ただ、関西方面に比べると、関東はいくぶん涼しいらしい。14,15日はすごい暑さになる。うちのエアコンは、昼間の時間帯は切っているのだが、2階の住人が暑いらしく、すぐまた入れられる。29℃くらいの設定でも、湿度が55%以下になるので、扇風機を当てれば十分過ごせる。一雨降ってくれればなぁー。

夏休みが取れたので、床のワックスがけをする。床にsimple green (洗剤)をまいて堅めのスポンジでこする。スポンジやバケツの水が黒くなる。から拭きして蜜蝋ワックスを塗る。香りがよい。滑るのが難点。ツヤがよくなって、足触りも良い。年末の大掃除では、低温のためワックスが溶けにくく湯煎にする必要があったが、夏なら簡単。人間が大汗をかく。

涼しくなったり、雨が降ったり、快晴になったり。ときどきすごい雷雨が降る。家の中にいると雨の音があまり聞こえないが、5−10%くらい湿度が上がって60%台になる。

隣の空き地に住宅が建ち始めた。境界ぎりぎりなので困る。高圧線の鉄塔の建て替えも始まった。両方からトンテンカンテンとうるさい。

今年はクチナシについたアゲハの卵をちゃんととったので、7月にきれいな大輪の花を咲かせたが、9月に入って油断していたら、葉っぱがだんだん減ってきて、先週、ついにハゲチョビレになる。よく見ると緑色になったアゲハの幼虫が4つくらいいる。ハサミでちょん切ってやったわ!中身は濃い緑色をした消化物か。数分で黒く変色していく。外の皮が縮んで、だんだん中身がむき出しになっていく。

つくばハウジングの社長が退任するといって挨拶に来られた。ありゃりゃ。

サーバーをatom+ubuntuに更新。atom heart motherか。

10月が一番電気代が少ないかな。

20日から海外出張。フランスは寒かった。26日に帰るとその後1日に1度ずつ気温が下がる。31日には、20度になる。ちょっと寒いので暖房を入れるか。空調フィルタを掃除する。かなり汚れている。

IIASがオープン。週末は、大変な量の人と車を吸引している。道が混雑して大変だ。

2台の床暖を深夜4時間ずつ入れる。エコキュートの床暖が入らない。コロナを呼ぶ。中継ボックスの電源が切れていた。

19度だとちょっと寒い。20−21がちょうどよい。22度は、家内と娘は、暑いという。よーく覚えておきたい。

棚を作る。

昼間の電力が、誰もいなくても3KWhにもなっている。おかしいな。

高圧線の工事が終わった。

海外出張で10日ほど不在にする。暖房が不調だという。メールで確かめると、出てくる前にチェックしたはずの配管が間違っていたらしい。訂正を伝達するが、それがさらなる誤りを呼んで、完全な機能不全に。家中、暖房なしで、ひどく寒かったらしい。帰って大変におこられる。

娘が、結婚して家を出る。夫婦二人だけになった。

今年の春は、暖かかったり寒かったりめまぐるしい。サクラの開花は、4月5日くらいか、いつもより数日遅い。

庭の御殿場ザクラ、ウメ、ソルダム、サンショがぐんぐん伸びる。

芝刈りをする。

ひばりやすずめやつばめやきじがうるさいほどいる。昨年は、つばめが巣をかけたが不安定で落ちて壊れた。今年は、すずめが無理矢理屋根のすきまに巣を作ろうとするので、巣箱を作る。

4月の後半から、週末のお昼は、テーブルをウッドデッキに出して食べる。適温で、虫のいないシーズンは今だけか。北側なので日陰でちょうどよい。直射が当たる南側ではできないだろう。

この辺り一帯、7軒の家が全部完成する。その向こうの住宅地も一部分譲が始まる。まだまだ造成地がある。新市庁舎の建設も進んでいる。

8月、ちょうど3年目にお風呂の白熱電灯2個が相次いで切れた。60W相当の蛍光灯に交換する。10月には、階段の蛍光灯が点滅するようになり、交換。常夜灯になっているので、点灯時間が一番長い。ダイニングのシーリングライトも暗くなってきた。以前は、80W全灯にすると明るすぎるので、50%くらいに調光していたが、このごろは、食事時は-20%くらいがちょうど良い。全灯にすればまだ明るいが、以前のように絞って使えないと言うことは、電気を浪費しているので、そろそろ交換した方が良かろう。

小寒の頃、連日最低気温が-5℃まで冷えた。そんなとき、エコキュートの床暖が循環液不足のエラーになった。床下のヘッダを見ると、液漏れがある。少しずつだがちょっとずつ漏れると液不足になるのか?つくばハウジングに来てもらって配管の蝋付けをやり直してもらったら直りました。

最低気温が氷点下になるくらいだと、深夜だけでは暖房が不足する。朝の8-10時などもヒートポンプを回すことがある。それでも、電気代は月に2.1万円だった。

2月に入って、ちょっとずつ雪が降る。13日の夜には、5㎝くらい積もった。一面の雪景色。遠くから家を見ると、屋根に雪が積もっているが、近所には屋根の雪が解けている家もある。家内は、「あの家は暖かいから屋根の雪が解けるのか?」と聞くが、私の解釈では、屋根裏の断熱が悪いからだろう。モデルハウス村の家を見ると、意外と屋根の雪が解けている。断熱が悪い上に、中はがんがん暖房しているのだろう。

薄ら寒い日が続く。4月16日には、なんと、雪が降った。雨も多い。なかなか五月晴れとは行かない。それに、温かい日と寒い日が入り交じる。冷房も暖房も不要だし、夫婦二人だけなので、電気代は9000円しなかった。ファイルサーバーを追加したのと、光TVの録画用HDDが四六時中回っているので(本体の電源が切れても回っているのはバグじゃないのか?)、電力が増えているかもしれないが、ネットワークルータを省エネ型にしたので多少は効果があるか?つながっていないポートは遮断する仕組みになっている。

新しいつくば市庁舎が、研究学園駅前に完成した。朝、研究学園駅で降りる乗客が増えてきた。そもそもTXの乗客数は予定を上回る伸びらしく、日曜日でも最後には立ち客が出る。

今年の梅雨は、あっさりしていた。適度に雨が降った。

記録史上最高の猛暑だった。34−5度の日が続いた。週日は知らないが、週末は、夜中にエアコンを入れるが、朝9時から夕方4時くらいまでは切っておく。昼間の電気は高いからね。それでも、お昼に外から帰ると、「涼しい」と感じる。29度で55%くらいか。さすがに夕方近くになると暑い。特に2回でパソコン使っていると、あるいは音楽室でプロジェクタをつけていると、汗をかいてしまうので、エアコンを入れる。8月15日までの電気代は、16000円ほどだった。東京電力は過去最高の売り上げらしいが、我が家はそんなことはない。

「夏の暑さを和らげるために、窓を開放して、風通しの良い家にする」という人が多い。「窓から光で明るい室内」と思い込んでいる人もたくさんいる。少なくとも、今年の夏はこういう考えは通用しないはずだ。窓を開ければ、35度以上の高温の空気が入ってくるし、西日が追い打ちをかける。今時の住宅は、すべて24時間換気が完備しているから、窓を開けて換気する必要はない。朝晩は、外の方が気温が下がることもあるが、そういう時間帯は、湿度が90%近くあることが普通であり、外気を入れたら湿気を取り入れることになる。うちは、夏の間は、まず窓を開けることはないし、深夜電力+朝晩に、一日200円ほどエアコンを効かせるだけで十分快適である。「エアコンがいらないくらい風通しの良い家」なんてことはあり得ないと思う。

自転車を買う。シクロクロスと言うことになっている、Bianchi Lupo。息子が、Giant FCR-2 を横浜に持って行った。

9月に入っても相変わらず35度の暑さが続く。いくら暑くても、さすがに蝉はいなくなるし、コスモスが咲く。

9日にやっと台風9号が来て、100ミリの雨が降って涼しくなる。

サーバーを作り直し。ファイルサーバーは別の専用機にする。

温度計測を復活させる。Linuxが2.6になって、PICOのドライバがmismatchで動かなかったのだが、ヘッダを替えたら簡単に直った。Linuxのカーネルも、ドライバの互換性を考えて作ってあるのだろう。

東大で講義。つらい。

暖房を入れ始める。1月の出張中に事件が起こったので、今年は、床暖の回路をあまりいじらないようにしよう。北京の学会に行く。

ベランダに出る、1,2Fの3枚引き掃き出し窓の下1/3くらいに断熱材を貼ってみる。結露と冷え込みの防止。冷たい風が下りてくるからね。青い断熱材はかっこ悪いが、中では、カーテンを閉めているので気にならない。外からは変に見えるだろう。

今年は、寒いんじゃないか。朝、マイナス8度にもなることがある。暖房のききが悪い日は、深夜時間帯だけでなく、朝の10時まで暖房を入れる。それでも、朝は18度に下がってしまうことがある。2階でパソコン仕事をしてると手が寒い。でも、外から帰ると、とても暖かい家に感じる。

下の息子が、大学を卒業し、家から通える大学の大学院に行くので、引っ越ししてくる。ちょっとにぎやかになるはずだが、卒業制作で泊まり込んだり、発表に行ったりで、ろくに家に居着かない。

3月11日、午後2:50に大地震発生。棚から本や食器が滑り落ちる。幸い、食器棚の扉が閉まったままだったので、大事には至らず。2メートルくらいの高さからペットボトルのスポーツドリンクが落ちて割れ、甘い飲料がぶちまけられたのが一番の災難か。熱帯魚水槽の水も1/5くらいがこぼれていた。当日は在宅していなかったのでわからないし、家内もすぐに外に飛び出して、中の様子はわからなかったらしい。漆喰壁のところどこ,5カ所くらいに、30-50センチくらいの細いひびが入っている。

余震で毎日のように揺らされる。ときどき、みしっということがある。ネジや釘が緩んでいるだろうな。幸い、家の歪みは全くなく、扉の建て付けなどにも障害はない。もちろん、床は平らなまま。

11日から3-4日間、断水した。雨水タンクの水があったので、食器洗いやトイレに使えて重宝した。これがなかったら、公園などの給水車に並ばなければならなかったろう。

原発が大事故を起こして、東京電力の電力供給能力が大打撃を受け、節電を余儀なくされる。しかし、3月の半ばを過ぎても寒い日が続く。蓄熱式暖房なので、どのみち、昼の電力消費は少ない。

今月は、検針にも来なかった。

余震が続く。4月7日には、M7.1という、本格地震のような余震があった。

今年の春は遅い。サクラが咲き始めたのは、4月7日くらい。

庭のスモモがたくさんの花を付けた。ブルーベリもたくさんつぼみを付けている。シイタケの菌糸を打ち込んであるというシイの木を2本買ってくる。ベランダの日陰で雨の雫が当たるところに置く。3つほど生えてきて食べてみると、ぎっしり詰まっていておいしい。数年出続けるという。楽しみ。

1F音楽室と、2F寝室の電灯を一部取り替える。音楽室のは、上下に首を振れるようになっていて、3灯を付け消しして明るさを調整するつもりだったが、基本的に明るすぎる。25Wの白熱灯ブラケットに付け替え。寝室は、壁にスタンド代わりに付けたブラケットの首があっけなく折れてしまい、2−3年放置されていた。就寝前に本を読むためだったが、このごろは、床に入ると30秒で寝入ってしまう。しかし、首が折れたままなのは危ないので、普通のブラケットに交換。プルスイッチ式なので、寝床からひもを引っ張って消そう。

4月16日、ソメイヨシノはほぼ終わりだが、庭のゴテンバザクラが盛り。サンショやナシが芽吹き、イチジクが、待望の花芽を付けた。源平しだれモモの苗を買った。

今年の連休は、ロスがないが、天気が良かったのは30日と4日だけだったかも。ユズが葉芽や花芽を付けているが、早速アゲハが産卵に来た。ウメの枝、葉っぱが出かけたところに大量のアブラムシがたかる。初めは焼き殺していたが、植物にも悪影響が出るので、弱い殺虫剤をかける。よく効いた。10日前後に雨が降り続く。5月末には、早くも梅雨入り。

サクランボの木の枝にチャドクガか何かがコロニーを作った。触るととても危ないらしい。枝ごと切って捨てる。

雨が多い。庭は、枝や葉っぱが良く茂るが、芝生の成長はいまいちでなかなか緑にならない。血止め草とか言うのがしつこく生えてきて、芝生の上に覆い被さる。

蚊が出てきた。庭のスモモの枝にスズメバチトラップをしかけた。

待望のイチヂクが、4つ実った!甘くておいしい。新しい芽がたくさんついている。

富士フイルムの3Dデジタルカメラを買う

最後の週は、米国出張

梅雨は早くも、7月9日に明けたらしい。暑くなる。15%の節電が要請されており、エアコンを入れるのは気が引けるが、連日33-35度になる。この家は、日中は、エアコンを入れなくとも涼しいが、夕方5時頃から暑くなる。断熱材からじわじわと熱が侵入するのと、西日が強くなるからだろう。夕方からエアコンを入れて、夜間電力の間は入れておくとよく眠れる。設定温度は27-28度だが、寝室は29度くらい。それでも湿度が50%台なのでさらっとしているし、扇風機を回せば涼しくなる。

7月18日頃に台風が来て、太平洋側を西から東にゆっくりとかすめていった。そのため、北から冷たい風が引き込まれ、23日には、最低気温14.9℃と、異様な寒さとなった。

雨水タンクの蛇口のついたポリプロピレン製栓に割れ目が入り、少しずつ水が漏れるようになってしまった。もう使えないも同然。水栓だけ買えるだろうか。

ウメに毛虫がついた。イラのようだ。

8月に入ると、また暑さが盛り返す。

いちぢくが茂り、実が十数個なる。12日に1つ、16日に二つ収穫。さらに幼芽が出てきた。シイタケは全然だめだね。スモモもだめ。ユズは20くらいなりそうだ。

お盆シーズンも36℃とか、超ホット。19日(金)に雨が降って、急に20℃まで下がる。外は寒いくらいだ。

またもや新しいロードバイク、パナソニックのチタンバイクを買う。マツナガさんで組み立ててもらった。自転車置き場の自転車ラックを二階建てにする。これで、自転車を3台入れても、整備が出来る。並べて置いておくだけなら、6台は簡単に入る。この自転車置き場はすばらしい。

娘夫婦が、米国に住むようになり、出て行った。

暑いが、台風15号が来る。今年は、台風がずいぶんゆっくりで同じ場所に滞留して大量の降雨をもたらす。幸い、関東はさっと通り過ぎてくれる。

20日からめっきり涼しくなる。ちょうど良い気温の時期が短いね。いちぢくは、結局涼しくなる前までで、全部で30個くらい食べたか。後半になるほど、だんだん甘くなる。

クチナシがずいぶんと茂った。

クロッカスの球根を掘り返す。ピンクのチューリップの球根を仕入れる。

オオバギボウシ(ウルイ)の苗を手に入れたいものだ。

10日くらいに、ぽっこりとイチヂクが収穫される。とても甘い。これが最後かもしれないが、まだ数個、赤くなる可能性がある。

暖かい、寒いが1週間おきくらいに繰り返す。もう暖房を入れるのか、と思うと、すぐに暑すぎるくらいになる。

とは言っても、16日には、2-3度にまで下がり、急に暖房が必要になる。3台を深夜時間帯に3時間くらい稼働させる。これで20度は維持される。20日くらいからは、3台を4時間ずつ動かす。

庭木の枝を剪定する。サクラの木は、病気のようなので、幹の根元からばっさり切った。ナシも、毎年夏になると葉っぱが落ちてしまう病気なので、今度もそうなら切ってしまおう。病気はどうしようもない。

早くも師走。例年より寒いような気がするし、雨が良く降る。4日には強い風が吹いて、庭木の葉っぱがほとんど落ちてしまった。11日には、暖房を8時間のフル稼働にする。それでも温水リターンの設定はまだ35度なので、気温は20度程度にしかならない。

最低気温が-8℃とかになる。23日には、積雪6センチ、その後も日陰に氷が残る。暖房は、深夜時間帯は、40℃の設定でフル稼働、それに加えて、チョーフの2台は、それぞれ朝晩時間帯に2時間ずつ超過運転。それで室内は18-20℃で快適。知らずに外に出るまで厳寒に気がつかないことがある。電気代が2.7万円になっている。ぼんさんが2階で電気ヒーターを入れているからに違いない。わしらはセーターなど着ているのに、彼は、1階に降りてくるときの姿は、Tシャツやパジャマなのだ。

2月の終わりにもう一度、積雪があった。それから、雨がよく降った。例年より寒く、ウメも2-3週間開花が遅いという。3月になってもまだつぼみは固い。お彼岸になっても咲かない。

お知り合いの家で、お茶をごちそうになった。すてきなおうちでしたが、エアコンで暖房されていたので、下半身が寒い感じだった。やはり、うちの床暖はいい。4-5日米国出張に行く間、少し暖かかったようだ。温度計のデータをwebで見られるので温度変化がわかる。同居人にEmailで、温度設定の変え方を送る。

DVDレコーダが古くなったので、ブルーレイプレーヤを買う。録画は出来ないが、SACDも聞けるソニー製で、17000円ほど。SACDを生かすべく、スピーカKEF-Q300も買い足す。

3月31日まで、4週連続で土曜日に雨が降った。31日は、暴風もすごかった。ウメがようやく満開になった。

月末に暖かい日もあり、暖房を弱くする。31日は、全部止めた。

4月1日に筑波山梅林に行くと、梅まつりは終わっているが、ちょうど満開。だけど、風は冷たいね。下界では、コブシやヂンチョウゲも満開になった。職場の環境が変わって、体調をくずす。

ゴールデンウィークは、笠間に自転車で行ったくらい。最後につくばの北条を竜巻が襲う。そういえば、不穏な雲が出ていた。

仕事がけっこういそがしい。東京への外勤が増えて、しかもその時間が不規則。

梅雨入り。台風が続けざまに来るが、そんなに大騒ぎにはならなかった。

7月でかなり暑くなる。15日頃からときどき冷房を入れる。

相変わらず忙しい。

ソニーRX100を買う。雨水タンクのパイプやキャップが割れたので交換部品を取り寄せる。2000円ほどかかる。雨水を有効利用するというのは、全然費用的には得にならないね。

毎年、この時期になると、ナシの葉っぱが病気で落ちていく。黒くなるはが多いので病気だと思っていたが、ある晩、コガネムシがびっしりたかっているのを発見した。薬も使って取り除く。今年は、全部の葉を失わずにすんだ。コガネムシは、スモモやサクランボの葉にも群がるようになった。

7月の終わりに、最低気温が20度を切るような涼しい日が現れる。

今年の夏は、比較的蝉が少ない。青空が多く、気温は上がるが、夜は25度以下になり、過ごしやすい。室内は、28-29℃で、湿度55%くらい。外から来るとちょっとひんやりする。ずっといると暑く感じるが、扇風機に当たると汗がさっと乾いて涼しい。冷房を入れると、室温はあまりかわらず、湿度が下がっていく。

第一週は忙しかったが、次第に会議が減って、お盆の週はさすがに外勤ゼロ。訪問客がいるけどね。

家内は冷房がきらいなので、夏の間も夫婦別室、2階の寝室は、全く冷房風を入れていない。扇風機も使っていない。それでも平気とは驚きだ。7月15日から一月の電気代は、およそ16500円だった。

2012年は、8月末になっても暑さは全く衰えず、9月も20頃まで最高30度が続く。さすがに月末は温度が下がったが、10月も暑い。11月も暖かいと思っていたら、15-20日頃から一挙に涼しくなり、暖房が必要なくらいになった。今年は、銀杏の実が多い。時期は少し遅い。紅葉も遅い。11月末でも葉がたくさん残っている。フジの苗が安かったので植える。キンモクセイを買おうと思ったら、四季咲きモクセイというのを売っていて、良い香りが長期間楽しめそうなので植えてみる。ナシの木は、病気がひどいので、切って捨てた。

庭木の枝を剪定する。ウメ、スモモのたぐいがよく伸びる。イチヂクが葉を落としたところを見ると、テッポウ(カミキリムシの幼虫)にえぐられた枝がたくさんある。

寒いんじゃねぇか。11月末には、最低気温が0℃以下の日が現れ、12月はずっとそんなふう、27日には、-7.5℃。暖房が、早々とフル稼働に入ったが、今年は電気代が高い。夜間電力の単価が、11.8円。月に22,000円だと!