<私家版> 電子ピアノの選び方

<私家版> 電子ピアノの選び方 <私家版> 電子ピアノの選び方

<私家版> 電子ピアノの選び方2003年5月 松井 2004年2月、ちょっと改訂

うちには、1990年頃に買った電子ピアノがありました。ヤマハのCLP-550という製品です。長女に練習させようと思って買ったものでした。しかし、長女は、2年くらいでやめてしまいました。長男にもやらせたのですが、長女以上に続かず1年ほどでおしまい。最後の望みの次男が、10年近く続けてくれています。先生がいい曲を選んでくれるせいもあって、最近(2002年頃から)では、ちょっと聞き惚れることもあります。

そんなこんなで、13年も使い続けていますと、ピアノにもいろいろ障害が出てきます。キーのいくつかは、がたついて上に反り返るようになってしまい ました。キーの列がところどころ、2−3ミリくらい上にはみ出しています。楽譜で言うと下のGから真ん中のGまでの1オクターブくらいです。よく使うところなのでしょう。これらのキーは、バネがへたり、ぽこぽこという音がするようになってしまいました。それに何より、「これって音悪いんじゃないの!?」と 思うようになってしまいました。買った当初に比べて劣化したというわけではありません。最初はそんなもんかな、と思っていたのが、近頃では、これじゃあ満足できない、に変わってきました。その一つが、ノイズです。量子化雑音なのでしょうか。常にざらざらした音が付いて回ります。もっと愕然としたのは、次男 がピアノを習い始めて間もなくの小学校中学年の頃、「先生のうちのピアノと、うちのピアノは音が違う」、と言い出したのです。違っていて当たり前なのですが、 「先生のうちのグランドピアノは、ポロンポロンっていい音がして、気持ちよくて眠くなる、うちのピアノは、ピンピン響く、そしていらいらする。」と言うのです。「いやぁー、うちのピアノはいい音だ、なぜって調律しなくても全然音が狂わないからねぇー。」などと言っては見たものの、鋭さに舌を巻くばかり。

子供は、買えるわけがないことを知っていながら、「お父さん、グランドピアノ買ってぇー」、などと冗談を言います(ホントに冗談だよね!)。不幸に して長屋住まいの私どもの家庭では、生ピアノを買うなんて贅沢が許されるわけがありません。こ、これは皮肉です。実は、近隣の何軒かは、みんな生ピアノが あるのです(今初めて気が付きました)。それがうるさくて頭に来るかどうかは、ここには書けません(書いてるじゃないかって?)。基本的に、ピアノって、 大きな音がきんきん響くうるさい楽器ですので、とにかく、うちには生ピアノは置くべきではないと思っています。生ピアノには、調律の面倒もあります(いや、全く。自分でできるものならやってみたいが)。生ピアノは、きちんとメンテされていれば、何年後かには中古で売れる、という話もあります。うちは湿気が多くて状態がどんどん悪くなりそうなのと、バイオリンと違って我々の買えるピアノの古楽器が重宝されることはあり得ません。消音器をつけることもできるそうですが高価ですし、そんなことなら電子ピアノにヘッドフォンの方がなんぼかまし。

生と電子ピアノでは、タッチが全然違うじゃないか。私が試した限り、グランドピアノとアップライトのタッチの違い、グランドピアノと電子ピアノのタッチの違いを比べると、前者の方が大きいように思います。それに、電子ピアノは、キーの動きを鈍くしてわざと弾きにくくしているわけですが、そんなことまでして生

ピアノに似せる意味があるのでしょうか。わざと弾きにくくしているので思い出すのは、別のキーボード、コンピュータなどのタイプライタ鍵盤です。この

qwertyなどと呼ばれるキー配列は、タイプライタが機械式だった頃、わざと打ちにくくして、ハンマーが絡まないようにしたのだと言われています。機械

式のタイプライターから電子式に変わったのですが、配列は打ちにくいままです。もっと打ちやすい配列にする試みがいくつもなされましたが、いずれも広く普

及するには至っていません。昔慣れ親しんだ配列がよい、ということのようです。初めてキーボードにさわる子供には、Dvorak配列など教えればよいよう

に思いますが、結局そういう子供が社会に出ると、学校では役に立たない配列を教えた、と言って非難囂々なんでしょうな。世の中に、生ピアノが至高のものと

して君臨している以上、電子ピアノはいつまでたっても亜流にすぎないのですが、電子ピアノは、「グランドピアノに似た、別の楽器」、と思えば、とてもよく

できた楽器だと思います。

たくさんの電子ピアノがあります。インターネットで情報を探すと、各社のホームページの他、ピアノ(電子ピアノ・キーボード)の選び方、デジピについての情報ページ など で、なかなか貴重な意見を読むことができました。そのほかにも、楽器店のホームページが多数ありますが、どれもメーカーのカタログデータを引き写している だけで、主義主張のあるお店は見あたりません。ところが、それは表向きのこと。お店に行って、店員さんとお話しすると、いろいろと本音が聞けます。音の本音ではなくて、これを売るともうかる、というお金の本音かもしれませんが、何を売りたいという意識はあるようです。

検討したメーカーは、ヤマハ、ローランド、カワイです。そのほかに、コルグ、パナソニック、DENON(コロンビア)、Rhodes、カシオなども 電子ピアノを作っています。Rhodesの電子ピアノは、GS音源の一つになるくらいのスタンダードですが、扱っているお店がないので対象外。カシオは、 カシオトーンというおもちゃの印象が強すぎてだめ。パナソニックも家電のイメージが強い。DENONは、まっとうなオーディオメーカー(私もSC-R88Zという結構な大きさのスピーカーを使っています)ですが、どうも楽器に関しては、専業メーカーでないと落ち着きません。コルグは、立派な電子楽器メーカーですが、私にはとても電子的なイメージがつきまといます。ローランドも、電子楽器のイメージですね。1972年に設立ですが、KorgもRolandも (ひょっとしたらSonyも)、一見、日本の会社ではないような印象を受けます。それがねらいなのでしょうね。コルグは、ローランドより古い会社ですが、 今や会社規模では倍以上の差がついています。ヤマハも、創業者の山葉という漢字の名前だったら、これだけ世界的なブランドにはなれなかったかもしれない。だけど、ヤマハに対する私の印象は、小学校時代のどうしょうもなくいやな音のリコーダー(と呼べるのでしょうか、あのたてぶえは)やハーモニカ、オルガン などです。音が出るだけで、音楽性が感じられなかった(楽器を恨むのは筋違いですが)。ピアノやギターも、渋いというか、おとなしい音という印象が強い。響かない、伸びない。今は全く違って高級品のイメージや、MIDIなど先進的な会社のイメージが買っていますが、古い世代には昔の印象が残りますね。

電子ピアノは、いわゆる本格派というか、あくまでピアノの音に似せることにこだわって、余分な機能を最小限にしているタイプと、いろいろな音が出せた り、付属機能もばっちりで、ピアノの音も本物っぽいタイプの2種類があるようです。音的には、どういう差があるのかよくわかりませんが、メインプレーヤーたる次男が、本物志向でよけいな機能はない方がよいと言って譲らないので、いわゆる本格派電子ピアノを検討することにしました。2代目ですから、入門用ではもの足りず、ヤマハでは、CLP-150, CLP-170、ローランドではHP-7やF-100、カワイでは、PW-1000, PW-1200あたりをターゲットにしました。カワイでは、PN-390なども考えたのですが、触ってみた感覚、出てくる音、両方ともこれらの機種には明 らかな差がありました。F-100は、ヤマハで言うとP-80、P-120あたりと競合するカジュアルなタイプなのですが、デザインがシンプルなので是非 検討してみたいと思ったのでした。

カタログデータを検証しましょう。明らかに性能にしそうなものには、キータッチ、サンプリングと音合成の方法、ペダル、同時発音数、アンプの出力、

スピーカーの大きさや数、などがあります。直接は関係しないけどあったらうれしいおまけ機能には、音色の数、調律の種類、リバーブやコーラスなどのエフェ

クト、デモ曲、録音機構、外部インタフェース(MIDI, USB)、メトロノームなどがあります。そのほか、重量や大きさというのも結構重要な判断材料だと思います。筐体の材質や色、譜面台や鍵盤の蓋、いすなどを気にする人も多いでしょう。

ローランドのHP-7には次のような表示があります。(キーの数は、昔は76鍵とかもあったのですが、今や88鍵で統一されてしまいました。)

●鍵盤:88鍵(プログレッシブ・ハンマー・アクション鍵盤

※エスケープメント付き) ●音源:ステレオ・サンプリング・ピアノ音源 ●最大同時発音数:64音 ●音色数:6グループ24音色 ●エフェクト:リ

バーブ(8段階)、コーラス(8段階)、シンパセティック・レゾナンス(ピアノのみ、8段階) ●メトロノーム:拍子12種類、音量調節8段階 ●内蔵リ

ズム・パターン:53種類 ●レコーダー:2トラック ●内蔵曲:65曲 ●定格出力:40W×2 ●スピーカー:16cm×2(スピーカー・ボックスつ

き)+5cm×2 ●ペダル:ダンパー(※ハーフ対応)、ソフト(※ハーフ対応)、ソステヌート ●外形寸法(譜面立て・専用スタンド込み):1,445

(W)×524(D)×1,085(H)mm ●質量(専用スタンド込み):75kg ●付属品:専用高低自在椅子、ヘッドホン、楽譜集「ローランド

クラシック名曲60選」

楽器は単純な家電製品ではないですから、「機能」や「性能」で計るのは無意味。いくら録音できる音符の数が多くても、基本になる音がしっかり出てこ ないことには話になりません。ピアノらしい音とキータッチに尽きるのではないでしょうか。そして、この2点は、実際にピアノに触り、音を聞いてみないこと には判断できません。しかし、カタログデータには、実際にピアノに触り、音を聞いても、ちょっとやそっとではわからない情報が含まれています。そういうも のは、違いがわからないのだから気にしなくても良さそうなものですが、店先ではわからなくても、うちでじっくり弾き込んでいるうちに違いがわかってきて、 後から残念に思わないために、ちょっとだけ検証しておく必要がありそうです。

キータッチと音は後で綿密に述べるとして、まず、同時発音数とアンプ・スピーカーについて。現在使用中のCLP-550の同時発音数は16、最近の

機種はどれも64や128となっています。電子ピアノの中には、コンピュータが入っていて、押されたキーに応じてメモリに格納された波形データを音信号に変換して出力します。同時発音数とは、文字通り、同時に何個のキーに対応する音を発生できるか、ということです。内蔵コンピュータの処理能力に依存するの

で、昔は16以上に増やすことは難しかったのです。指は10本なので10音でよいわけではありません。低音で8鍵叩いた状態でサステインペダルを踏み込

み、高音部で8鍵叩けば16音が同時に鳴ることになります。同様にサステインを使って上昇旋律、下降旋律を弾くような場合は16音以上必要になるでしょ

う。16というのはぎりぎりの発音数で、子供も、「ペダルを使ってたくさんの音を出すと最初の方から順に音が消えちゃう」、とぼやいていました。しかし、

倍の32あれば、普通は十分でしょう。全部の音を叩いたところで88音なのです。それでは和音になりません。ところが、最近の電子ピアノには、一つのキー

を押すと、ピアノの音とストリングスなど、二つ以上の音色を出す機能があります。ピアノだけで合奏ができるわけです。そのような使い方をすると、キーとしては32個を叩いたのだが、64あるいは128の音が同時に出ている、という状況が起こり得ます。結局、ピアノの音だけなら32音、他の音も重ねて楽しみたいなら64以上あるとよい、たくさんの楽器のアンサンブルを一台の電子ピアノでやろうと思ったら128でも不足、ということになります。

ところで、同じキーを続けて2回以上叩くとどうなるのでしょうか?生ピアノで考えると、すでに振動している弦にさらにハンマーをぶつけるわけです。振動が

いったん停まって、新しい振動を開始するのでしょうか?倍音の出方が変わるような気がします。また、特に低音弦では、前の振動が止まらずに新しい打鍵でよ

り強い振動になるような気がします。そういうことが電子ピアノでどのように処理されるのか。。。

それから、スピーカはどうでしょうか。上位機種は、16㎝ワイドレンジあるいは16㎝ワイドレンジ+5㎝くらいのツィータ、入門機は、12−3㎝ワ イドレンジになっていることが多いようです。この数㎝の差はけっこう大きいと思います。低音の出方がかなりちがいます。個人的には、16㎝でもまだ足らな くて、20−25㎝あるべきだと思っています。ギターアンプは20−25㎝が多いようです。エレクトリックギターなどは、スピーカーやアンプまで含めて楽器というイメージですが、電子ピアノの場合、 おそらくスピーカはひたすらHiFiをめざして作ればよいのだろうと思います。 音域が広いですし、ヘッドフォウンも使うからです。 (註:後日、aux端子にCDなどの信号を入れて電子ピアノをアンプ+スピーカのオーディオ機器として 使ってみたのですが、全くHIFIではないですね。帯域が狭いし、フラットな特性とは言い難い。) ピアノの一番低い音は50Hz以下ですが、16㎝でそんな低音が出るのか疑問です。しかし、現状では、とにかく16㎝が最上の選択の ようです。オーディオの世界では、CDプレーヤ、アンプ、スピーカなどのコンポの中で音質にもっとも大きく影響するのはスピーカである、ということは常識 です。電子ピアノで言えば、いくら良い音源を持ったとしてもスピーカが力足らず、ということは大いにありそうなことだと思います。ピアノの形状から言って、あまりキャビネットを大きく取れないと言う事情もあるのでしょう。

アンプの出力は、入門機は数ワット、本格機は40ワット(×2)などとなっています。普通に考えると大きい方が良いのですが、20ワット以上のフルパワーで使うことなどあり得ないでしょう。どれくらいの音の大きさで聞こえるかは、スピーカの能率が大きく関係するのですが、能率の記述は全く見つかりま せんでした。能率が3dB違えば、アンプのパワーは半分ですんでしまうのに、です。3dBどころが6dBくらい能率の違うスピーカというのは多数存在しま すから、不親切というか不見識と言わざるを得ません。ぷんぷん怒っていても進まないので、スピーカの能率は90dBくらいと仮定しましょう(HiFi用で は、86dB位から95dBくらいまであります)。この90dBというのは、スピーカに1ワット、1KHzの正弦波を加えたときに1メートルの距離のとこ ろで90dBの大きさで聞こえることを表します。90dBの音とは何かというと、人が聞こえる一番小さい音を0dBとし、その10の9乗倍のパワーという ことです。実際には、地下鉄の車内の音に相当すると言われます。100dBにもなると、ガード下の騒音です。1ワットで90dBなのですから、100dB の音圧にするには10Wあればよいことになります。普通の家庭では数ワットで十分だろうと推測します。ただし、音圧は距離の2乗で弱くなっていきますか ら、大きなホールで鳴らすようなことがあるなら、大きなパワーが必要です。でも、本物のピアノの何倍もの音がするとしたらそれも不自然ですね。

まず、キータッチです。うちの子供は、音よりタッチを気にしているようでした。いわく、「うちのピアノ(CLP-550)はキーが軽すぎる、特に低音部は軽すぎる、一番重いのはどれか?」一番重いのは、おそらくカワイのPWシリーズでしょう。キーの中身が詰まっているからでしょうか?ローランドは、 キーの重さには、静的なつりあい重さと、加速度運動に伴う動的な重さがあることを指摘しています。

キーは、シーソーにたとえられます。支点の向こう側にはハンマーが荷物として乗っています。重いハンマーが乗っていれば、それだけ強い力でキーを叩かなければなりません。そこで、手前側に相手側のハンマーと釣り合うだけの荷物をあらかじめ積んでおけば、キーを叩く力はそれだけ小さくてすみます。しかし、それが言えるのは、キーをそっと押すときだけです。強く叩くときは、こちら側の荷物と向こう側のハンマーの両方に加速度を加えなければなりませんから、より強い力が必要になり、キーが重く感じられます。理想的なキーは、小さな音を出すときは軽く、大きな音を出すときは重い叩きごたえのあるキーでしょ う。カワイのキーは、小さな音の時からすでに重く感じます。その瞬間は、おー、これは本物っぽいと感じますが、強く叩くときは重すぎるのではないでしょう か。重さの変化は、ヤマハの方が本物に近いように感じました。ローランドもヤマハに近いですが、さらにエスケープメントという機構がついています。キーが 弦を打つ瞬間に、支えがくいっとはずれる機構を模擬しています。そーっとたたくと途中でキーの重さが軽くなるのがわかります。強く打つときは感じられません (子どもは感じられると言っています)。キータッチは、キーの動きや重さだけでなく、キーの材質感も重要です。その点は、明らかにカワイに分があります。 中身に木が詰まっているからです。ヤマハもローランドも、中が中空なので、プラスティック缶を叩いているような感じがします。

キーを押したときの感触に劣らず重要なファクターに、キーの戻りがあります。戻りは、連打性能に強く影響します。キーが戻らないことには次の打鍵ができないからです。これは、グランドとアップライトでも明らかな差があります。アップライトは、機種にもよるようですが、一般に戻りが遅い。カワイのPW は、それに負けず劣らずの遅さです。アップライトを標準にすれば、生ピアノに近いのかもしれませんが、グランドと比べるとだめです。ヤマハやローランドの 方が優れていると思います。さらに、グランドは、キーが戻りきらないうちにキーを押し込むと同じ音を鳴らせます。アップライトは戻りきらないと次のアク ションに移れません。そこまでの限界により近いのはヤマハのCLP-170です。次にCLP-150、ローランドHP-7が並びます。カワイは戻りが遅いので不利です。

今の電子ピアノの音は、すべて本物のピアノの音をマイクロフォンでサンプリングしてデジタル化してメモリに記憶しています。昔のシンセサイザーのよ うに正弦波(純音)を合成し、アタック、ホールド、ディケイなどのエンベロープを付けているわけではありません。言うなれば、打鍵に応じていろいろなテー プに録音された音を打鍵に応じた強さで再生しているようなものです。(そういえば、昔、Moody Bluesがメロトロンという、テープにアナログ録音された音を再生する方式の楽器を演奏していました。弦の音は当時としてはとてもすばらしかった。)そうすると、電子ピアノの音色は、結局、どの本物のピアノの音をサンプリングしたのかに依存することになります。ヤマハやカワイは、自社製の最上位のグランドの音をもとにしていると言っています。ローランドは、世界の最高のピアノをもとにしているが、どれかは言えないそうです。ただし、サンプルした音をそのまま 出しているわけではなく、スピーカを鳴らしたときによりピアノらしく聞こえるように手を入れてあると言われます。またまた脱線しますが、放送劇などで使う 効果音ですが、波の音、馬のひずめの音など、本物の音をサンプリングして使うより、ザルの中で小豆を転がす、お椀を伏せてぱかぱか鳴らすなどした方が本物 らしく聞こえると言います。本物の波の音など雑音にしか聞こえないとか。たぶん、我々の頭の中には、ピアノの音のイメージ、というものがあって、それは本 物のピアノの音ではなくて、ピアノはこのように鳴って欲しい、という欲望が重なったものなのでしょう。ですから、本物をサンプリングしていればそれでよい、というものではないらしいのですが、逆に、そんな変な操作を加えずにイメージと違ってもいいから本物でやってよ、というお願いもしたいところです。

確かにサンプリングしてるんだな、と感じるのは、一番上の5-6個のキーを叩いたときです。スカッスカッという音程にならない、雑音のよう な音がします。それが妙にリアルで、笑ってしまいます。古いCLP-550は、そのあたりでもまっとうな音階が出ていたので、進歩してるんだなと思いますが、進歩すると音が出なくなるのも滑稽です。また、この当たりの音は、各社でも差が出やすいところのようですので、注目してみてください。普通の曲ではめったに叩かれないキーですけどね。

さて、サンプリングもそんなに簡単ではありません。以前の電子ピアノは、メモリが十分になかったので、キーボードの中央付近の中くらいの大きさの音 をサンプリングして、振幅を変化させることで強い音、弱い音を、周波数を変化させることで高いキー、低いキーに対応させていました。ところが、実際は、 キーを強く叩くか弱く叩くかで倍音の出方やアタックが全く変わってきます。また、高いキー、低いキーの音は周波数に対して相似ではありません。それで、メ モリが豊かになった最近の機種は、音程については全数(ではないかもしれない)、強弱に関しては3−4種類に分けてサンプリングをしているようです。この 数は、カタログにはっきりとは書かれいないものが多い。

このおかげで、明らかに音が良くなり、表情が豊かになりました。昔の電子ピアノでも強弱は表現できましたが、ヘッドフォウンで聞いていると、キーを 弱く叩いたのではなく、ピアノが遠ざかっていくような錯覚に陥りました。今の電子ピアノは、ちゃんとそこにあり、演奏者の腕に力が入っているかどうかがわ かります。

CLP-550は、2ペダルですが、候補にあげた機種は、F-100以外は3ペダルです。ソステヌートというのが追加になっています。ペダルを踏んだときに叩いたキーだけサステインするのですが、使ったことがありません。ペダルは、たくさんあった方が豪華な感じがしますが(別にそういうものじゃないっ

て?)、私は、サステインしか使ったことがありません。だから、ソステヌートやソフトペダルには、別の機能を割り当てられるようにするといいのに、と思い

ます。たとえば、踏み込むと調律が変わるとか、音色がハープシコードになるとか、brillianceが変わるとか。せっかくの電子ピアノなので機能はプ

ログラムできるようにすればよいのに。

ペダルで重要なのは、数よりも(?)ハーフペダルがきくかどうかだと思います。サステインの強さを変えるわけです。候補機のクラスはみんなついているよう

です。

※最近、playerたる息子は、3つのペダル全部使う、と言っています。うまくなったのでしょう。

デモ曲が数十も入っているのは大したものです。ですが、MIDIにするとものすごく情報量は減るものです。いくつか、バンク分けして入れてくれると

アクセスしやすいのだが。デモ曲を流しながらメトロノームを入れると、笑えます。正確なはずのメトロノームのリズムが、演奏に合わせて大幅に乱れるからで

す。

録音機能は結構便利。フロッピーなどで外部と交換できるといろいろ遊べますが、練習するのには一回限りで十分。いざとなれば、MIDI端子からパソコンに

録音することができます。

ピアノ以外の音色は、まあ、気休めにはなります。Yamaha CLP-170は、GS128音色どころか、500音色以上を搭載しています。私など、えーい、せっかく電子ピアノを買うのだから、とことん遊べるものを、という気になるのですが、息子は、じゃまな

ものはいらない、やめてくれ、と言います。(なんだよ、いろいろな音だして遊んでたじゃないか!)

電子ピアノの方が、生ピアノより優れている点は、ヘッドフォウン使用や音量調整が簡単なことの他、調律がずれないことでしょう。音程が狂わないのはもちろんですが、0.1Hz単位で全体のチューニングをずらすこともできます。調律がずれたピアノでは、どんな名士が弾く曲も騒音になってしまいますが、平均律って、どこもかしこもずれまくりだとも言えます。

F-100以外は、最近はたいていの機種が平均律以外の調律を備えるようになってきました。すなわち、純正律(長、短音階)、ピタゴラス、中全音律、キルンベルガー、ベルクマイスターなどが可能です。私も、以前、ギターをやっていたころ、調弦の難しさから調律に興味を持つようになりました。すなわち、5フ

レットと7フレットのハーモニクスで合わせる方法できっちり調弦すると、5フレットを抑えて行う調弦とはずれが生じます。ハーモニクスで合わせると平均律とは違った調弦になってしまうのでした。バッハ以来、ピアノは平均律と決まっていますが、純正律のずれのない和声にはあこがれを感じます。また、近所のピ

アノの先生はグランドをお使いであるにも関わらず、電子ピアノで純正律が試せると聞いて、すごく興味をそそられた様子です。古典調律については、http://plaza22.mbn.or.jp/~gthmhk/agordo.html

にも興味深い意見が掲載されています。

|

平均律、ピタゴラス、純正律の順にAの和音を叩いた映像と音。 前者二つは濁りがあるが、純正律は濁りなく調和する。 |

ストレッチチューニングというのをご存じでしょうか。人間の耳は不完全なものらしく、ドレミファソラシドレミファ...という音階をずっと続けて上がって行くと、理論通りに周波数を上げたのでは、音程が低いと感じてしまいます。音程の特に低いところ、特に高いところで、音程の広がりをより強調して調律するこ

とをストレッチチューニングといいます。ストレッチチューニングを施すと、下の方の1.5オクターブ、上の方の1.5オクターブくらいのところでは、オクターブ違

いの音を二つ叩くと、軽いうなりを生じるようになります。

生ピアノは、このストレッチチューニングが適用されています。電子ピアノでは、Rolandとカワイの上位機種だけがストレッチになっているとお店の人が言っていました(Laox楽器館

@秋葉原)。店員さんが言うには、「低い方で和音を弾くと、ストレッチは音の厚みが出ますが、ジャストなチューニングでは素直な音になってしまいます、」と

いうことでした。私は、ストレッチチューニングのことは本で読んで知っていましたが、店員さんが言う低音の和音の違いは、はっきり言ってよくわかりません

でした。周りがうるさいせいかとも思いました。その後、自分で試してみたところでは、低音部では、ストレッチの影響はほとんどわかりませんが、高音部では

明らかに違いがわかりました。ストレッチでオクターブを叩いて聞いてみた後、ジャストチューニングを聞いてみると、確かに、音の上がりが足らないように感

じます。それでいて、ストレッチはオクターブでうなりを生じ、ジャストはきれいに調和します。ジャストでは、音の上がり方が足らないので、なんとなく、元気のない音階、沈んだ音階に聞こえます。

|

ストレッチをオフ、オン、オフにして、一オクターブ違いのE (E4-E5 )を弾いた映像と音 |

曲を弾いたときの聞こえ方にどういう影響があるのか、が問題ですが、高音部が多い曲では、ストレッチのほうが明るく元気に聞こえるだろうと推測します。マ

ニュアルには、他の楽器と合奏するときは、ストレッチをオフにした方がよいように書いてあったりします。

カタログやWebで公開されているデータを比べ、お店に展示されている製品に触って感じたことを記しておきます。なかなか実物に触るのも難しいのです。電気屋さん、ヤマハの音楽教室などに行きましたが、一番そろっていたのは、秋葉原のLaox楽器館でした。

グランドとアップライトでは、キータッチも音もだいぶ違う。グランドは、二つのキー、それも音程の近い二つを鳴らしたときの響きが、単音とは違って、

とても不思議な音を奏でる。単音では、電子ピアノはアコースティックピアノに肉薄していると思うが、音の響き合いはかなり違う印象。全体に、生ピアノは複

雑な音、電子ピアノは単純な音と感じる。

キーの戻りは、あまり速くない。特に、アップライトは戻りが非常に遅い。電子ピアノより遅い。PW-1000よりも遅いのではないか。速いパッセージは弾

けないと思う。キータッチの強弱による音色の変化は、電子ピアノも相当にうまく似せていると思う。複音の音の響き合い以外では、電子ピアノの方が理にかなっていると思う。グランドは、キーの戻りがそんなに速いわけではないが、完全に戻しきらない状態でもう一度キーを押し込むとちゃんと音が出る。そんなこ

とは、電子ピアノでも簡単にできそうなものだが、CLP-170以外はそのあたりをちゃんと作り込んでない。

息子に言わせると、CLP-130は終わってる、 150

は結構いいのだそうです。彼に170を触らせる機会がなかったのが残念です。

CLP-170も含めて、こういうシリーズものは、基本性能よりもおまけの機能で差が付いているようだ。

ヤマハはこういう系列づくりがうまい。

CLP-170は、連続的に打鍵したときの追従性が良いように書いてある。鍵盤はプラスティックだが、そんなに安っぽい感じはしない。木製胴体も鍵盤の蓋

もしっかりしている。CLP-170では、本体の下がスピーカ用の大きなエンクロージャになっており、いかにも良い音がしそうなキャビティを構成してい

る。また、背面にもスピーカがあり、iFACで良い効果が出るらしいが、お店では確認できなかった。CLP-170は、500種類くらいの音色があった

り、USBでPCに接続できたり、フロッピーにMIDIデータを書き込めたりする。これらの機能は、私にはかなり魅力的である。特に、MIDIをフロッ

ピーに書き込めると言うことは、読み出しもできる、つまり外で何らかの方法でフロッピーに書き込んだMIDIデータで演奏できると言うことなので、かなり

価値が高い。他の機種では、いちいちPCからMIDIケーブルでつながなければならない。MIDIケーブルは、今となってはかなりダサイケーブルなので、

USBを使いたいところだが、ヤマハの他にはUSB接続が可能な機種は少ない。

PN-390はついに触れなかった(展示されていなかった)。PN290をさわった感じでは、キーボードがいかにも安っぽいタッチだった。廉価版と いう感じ。PW-1000と1200は、基本性能の違いはなし。キーを押した感じは一番良い。木製鍵盤なので、中身が詰まっているという感じがよい。欠点 として、キーの戻りが悪い。だから連続打鍵がしにくい。店の人の話では、木製は湿気などで狂いが生じやすく、いずれ修理が必要になるとのこと。アコースティックピアノに似せてあるが、アコースティックで必ず必要になる調律では、同時にキーの調整もしているのに、電子ピアノでは調律をしなくて良い代わり に、調整もできなくなる。だが、木製鍵盤では、調整が必要になるのだということでした。

F-100は、コンパクトで軽いというのが特徴。シンプルなデザインのF-100に惹かれたが、音色はともかく、キータッチはPW-1000,

CLP-170などとは異質。キーがいかにもプラスティックで薄っぺらい感じ。押し込んだ感触は悪くないが、爪がキーに当たる音が、張り子のプラスティッ

クを弾いている感じがする。調律を変えられないのも残念。電子ピアノである以上、純正律を試してみたいではないか。

重々しいスタイルの電子ピアノの中では、HP-7が非常によくできている。HP-3iなどのように液晶画面がでるようなものは、途中で飽きるか、3年で陳

腐化、5年で遺物化、10年で化石化してしまうだろうと思う。

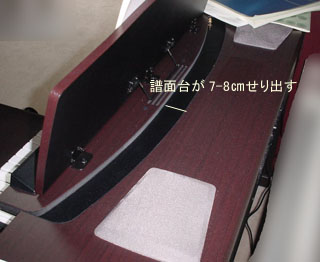

HP-7のキーは、PW-1000のような木製ではないが、アコースティックにかなり近い。戻りもちょうど良い速さ。ゆっくり押し込んだときは、途中でク リックが感じられる。エスケープメントと言っているようだが、リンクが、「くっ」と逃げて軽くなる感じが表現されている。ゆっくりキーを押したときの音の遅れも 表現されている。ローランドとカワイは、ストレッチチューニングを実現している。ヤマハは、ジャストな音程だけ。このような、物理的には不自然な音程は、 和音になったときに独特の響きになる。和音が濁るのだが、濁った音というのは厚みが出てくる。きれいにそろった音は、澄んではいるが薄っぺらい感じにな る。電子音では、なおさら整いすぎた印象になる。そのほか、HP-7は、鍵盤の蓋や譜面台もよくできている。スイッチ類やLEDなどがちょうどうまく隠れ る位置に鍵盤の蓋を安定にセットすることができる。譜面台は、前後に10㎝ほど動いて適当な位置に置ける。息子は、眼鏡をしないで弾くときは譜面台を前に 出せるのでありがたいと言っている。

音色は、お店のようなうるさい環境で、小さな音で鳴らしただけでは、はっきりとはわからない。音の差は、その程度のもの、とも言える。どの機種も、意外と

低音がしっかり出ている。逆に、一番高いキーでは、差がわかりやすい。また、スピーカーのせいだと思うが、どれかのキーが共鳴点に当たっていて、特にかん

高い音がするキーがある。CLP-150にはそのようなキーがあった。他の機種でもあるだろうが、はっきりとはわからなかった。しかし、共鳴点は、生の楽

器でもあるものなので、あまり気にするべきではないだろう。今回の買い物の対象外だが、ヤマハのCVP-205は、とても低音が豊かな鳴り方をしていた。

上に書いたように、CLP-170、PW-1000、HP-7の間でいろいろ迷いました。性能だけでなく、値段も重要です。展示してあるピアノの値

付けは、インターネットで表示されている広告の価格より1割くらいは高い印象です。インターネットには、「価格は問い合わせてください」としか書かれてい

ないサイトが多くあります。これらのサイトに、実際にメールで問い合わせをしました。そうすると、インターネットに出ている価格よりさらに低い価格が提示

されました。CLP-170、PW-1000、HP-7 の順番の値段になりました。CLP-170とHP-7は、5万円くらいの価格差になります。これは、決定的な後押しになりました。

もう一度、各機種の印象をまとめると、CLP-170は機能豊富で音もよさそうだが、ストレッチチューニングがないし、機能豊富な分、逆にごてごてした印

象。PW-1000は、木製鍵盤に心惹かれるが、キーが重すぎる。作りが粗雑な展示品もあった。HP-7は、くすんだ印象だが(色が暗いと言うことです。

店先では、どうしても明るい色のピアノに最初に目が行ってしまいます)、エスケープメントなど先進機構もあり、自然な電子ピアノ。

しかし、特にキータッチは、実際にピアノに触ってみないことには実感できません。是非、いろいろな機種に触ってみることをお勧めします。とは言っても、特

に地方では、なかなかたくさんのピアノに一度に触れるようなお店がありません。こちらの店でカワイ、こちらの店でヤマハ、とやっていたのでは、違いがよく

わかりません。そして、実際にそういう系列店が多いのも困ったことです。お店によっては、試し弾きはご遠慮下さい、みたいなことも書かれていて、なんだか

やな感じ。結局、息子は、ここに紹介した機種の半分くらいしか触れませんでした。東京まで行かないと実物が展示されていないのです。それから、お店に行く

ときは、ヘッドフォウンを持参されることをお勧めします。試し弾きができたとしても、大きな音で弾くのはためらわれますから。

これらに価格差を加えると、結局HP-7がよい、ということになりました。性能的には、伯仲していると思います。明らかな違いは、ストレッチチューニン

グ、エスケープメントしかありません。キータッチは、ヤマハとの差は付けにくい。あとの、キーの覆いがスイッチ類を隠してくれる、譜面台が前にせり出して

くる、なども追い風になりますが、ヤマハは、山のような音色とフロッピーという武器があります。息子には、この武器は逆効果と映ったかもしれません。

| 長所 | 短所 | 値段 | ||

| 生 | グランド | なんと言っても規範。 複雑、不思議な音 |

重い、大きい、高い、うるさい、調律 | 100?−1000万 |

| アップライト | 一応生ピアノ、そんなに場所をとらない、中古でも売れる | キーの戻りが遅い、重い、うるさい、調律要 | 30(中古)〜80〜消音器は30万くらい | |

| Roland | F-100 | 軽い、シンプル | キーが軽すぎ、平均律のみ | 10万円以下 |

| HP-7 | スピーカ、エスケープメント、ストレッチチューニング、鍵盤の蓋でスイッチ類を覆える、譜面台が動く | けっこう重い | 10万円台後半 | |

| Yamaha | CLP-170 | iFAC、フロッピー、500音色、USB | かなり重い | 20万円台前半 |

| CLP-150 | 電子ピアノのスタンダードでしょうか | これといった特徴がない | 10万円台後半 | |

| Kawai | PW-1000 | 木製鍵盤 | キーの戻りが遅い。鍵盤の調整が必要か | 20万円弱 |

注文してから、10日ほどで納品されました。お店で展示品を物色しつつ、最後にはインターネットで安い店に注文してしまったことに申し訳なさも感じ

ます(Laoxさん、ごめんなさい)。お店では、「インターネットの値段を教えてもらえればそれより安くしますよ」、的なことを言ってくれるところもあり

ました。是非おためし下さい。やっぱり実物を触らせてくれたお店で買ってあげたいものです。

電子ピアノは、生ピアノより手軽なのですが、75キロ位あります。スタンドと本体に2分割して運び込まれましたが、いずれもけっこうなサイズです。スタン

ドは一人で組み立てられますが、本体をスタンドに載せるのには、絶対二人必要だと思います。トラックから家に運び込むのだって、本当は二人はいないと難しいでしょう。息子に手伝わせて、1時間ほどで組み立てが終わりました。

音は、やはり旧機種とはだんちがいに良いですね。 キータッチも素直。調律もいろいろ試せるし、デモ曲も楽しいし、

満足な買い物ができました。 息子は、数日、楽しくて弾き続けていたようです。最近、ピアノの先生のところに行ってグランドを弾いてきました。比較して何点かな、と聞くと、「グランドを100と

すると、アップライトが80,HP-7が50、ヤマハの旧機種は30」という答えでした。おっと、厳しい。私には、アップライトとHP-7の点数は反対で

はないかと思います。HP-7の代わりにアップライトをあげるよ、と言われても願い下げだね、と思っています(強がりかな?)

純正律などの調律を試してみたのですが、ちょっとがっかり、というのが本音です。純正律というのは、ドレミファソラシドの音階については、響きの良い音程

を定めていますが、ハ調での黒鍵にあたる半音階については確固たる周波数(の分割法)が決まっておらず、ピアノ会社は適当な値を割り当てているのではない

かと想像します。ハ調では、白鍵を叩いている限り気持ちよいのですが、黒鍵が一つでも入るとひどい不協和音になります。純正律はそう言うものではありますが、もう少しうまい誤差の吸収の方法があるのではないでしょうか。たとえば、ハ調で言えば、黒鍵が出てくるのはF#,

Bbくらいですから、これらの音の誤差を少なくする。もちろん、その場合は、EbやCminなどに転調したらひどい音階になるのはあきらめざるを得ません。

白鍵も、単音階を弾いている限り、平均律との差は気が付きにくいかもしれない。平均律を聞き慣れた耳には、音がずれていると感じるのも悲しいことです。和音を弾く

とうなりのないすばらしく調和した和音になりますが、うなりがなさすぎて、厚みが欠けてしまうような気もします。こういう調律がいろいろ試せるのは電子ピ

アノならではの機能と言えましょう。せっかくの自由な電子ピアノなのですから、純正律の黒鍵の音程などもユーザーの好みに応じて設定できるような機能が欲

しいものです。そういう、ユーザーの自由な調律を許すかどうかは、機種によって異なります。そこまでやるのか?是非やってほしいものです。

古いCLP-550 は、リサイクル屋さんに売られていきました。1000円くらいでした。とほほ。いすは出しませんでした。ピアノは役に立たなくても、イスはまだ使えるというのは驚き?です。

ピアノ使用者のページ(2003.5未完)